风暴前夕—东北抗联教导旅的成立(上)

2008年,在俄罗斯远东边疆区哈巴罗夫斯克市以西75公里,靠近中俄界河黑龙江的雅斯克村内,当地居民发现一座被雨水冲毁的二战时期无名烈士墓地。经当地历史研究部门鉴定,这里埋葬的是13位来自中国东北的抗联战士遗骨。随着俄罗斯当地政府拨款对这座烈士墓地进行修缮和保护,一段尘封的历史再度走进人们的视野。

1937年冬,日本军部严令关东军以日本陆军第四、第八师团为核心,裹挟伪满洲国4个混成旅的伪军,在“靖安军”4个团、日本宪兵队、伪满洲国警察、自卫团等武装的配合下,以超过5万人的优势兵力于当年11月对在乌苏里江、松花江、黑龙江下游的三江地区坚持游击战的东北抗联展开“大讨伐”。

面对来势汹汹的敌人,东北抗联在不断以攻代守与敌周旋的同时,也在积极寻求外部援助。1937年11月,赵尚志以北满省委执委主席、抗联第三军军长的名义向苏联远东军怀念布柳赫尔写信。他在通报日伪方面此次军事行动的相关情况外,还向苏联方面提出了提供武器装备、粮食药品和协助进行人员训练等要求。

相较于对奉行“攘外必先安内”的南京国民政府的不信任,苏联与中国共产党之间的联系则较为紧密。特别是自1933年中共临时中央由上海迁至中央苏区后,东北地区我党机关与党中央之间的联系只能通过苏联远东地区的“赤色职工国际太平洋秘书处”进行中转。

在此期间,东北党的国际交通员经常通过牡丹江、绥芬河等边境口岸往来于中苏之间。由东北的地方党和游击队派到苏联学习的人数先后有300余人。但真至1937年底,东北抗联与远东苏军之间却始终没有发生过直接的接触。

这一次赵尚志之所以会给布柳赫尔写信,除了局势已万分严峻之外,更因为他在1925年加入中国共产党并考入黄埔军校后,曾与化名“加伦”、出任广东革命政府首席军事顾问的布柳赫尔有过数面之缘。基于自己对布柳赫尔的了解,赵尚志认为这位对自己印象不错的“老布尔什维克”会基于国际共产主义精神向东北抗联伸出援手。

就在赵尚志代表抗联向布柳赫尔写信后不久,1937年12月,原抗联第六军第二师师长陈绍宾率交通队从苏联返回,并带回“苏联即将对日宣战,苏联远东军区相关负责人海洛邀请东北抗联的主要领导到苏联去研究如何配合行动”的口信。鉴于这一突发状况,经过慎重考虑,东北抗联决定委派赵尚志前往苏联谈判求援,并约定以一个月为期,派部队到边界迎接赵尚志回国。

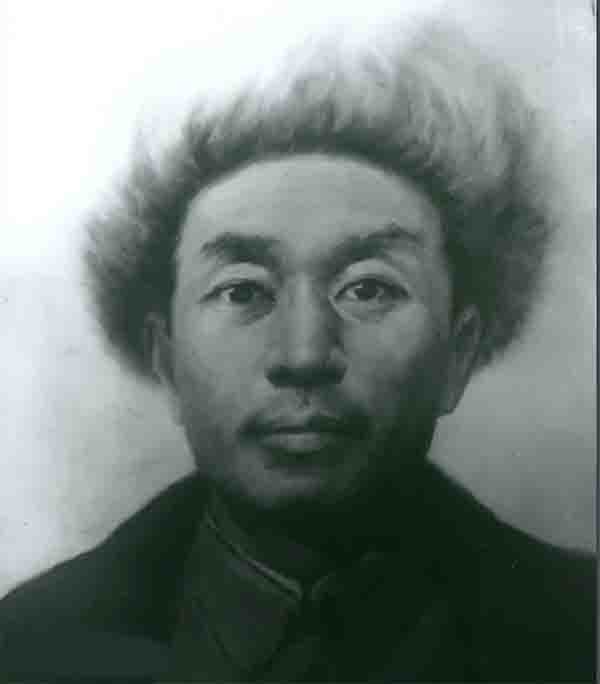

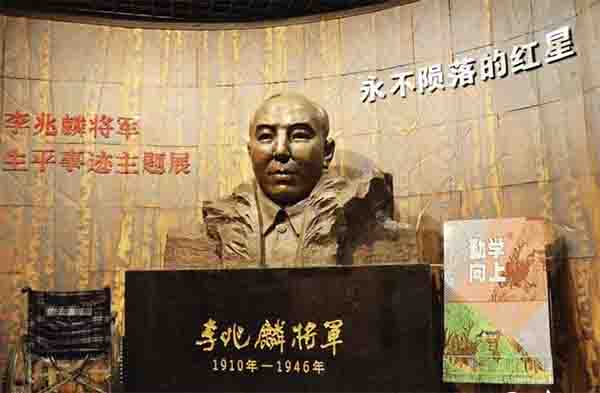

1938年1月一个无月的夜晚,赵尚志带着副官、警卫员共6人,在抗联第三军九师小股部队护送下,从萝北县名山镇附近的黑龙江进入苏联境内。然而,一个月后,当抗联总政治部主任李兆麟(化名张寿?)率领第六军、第三军向边境地区运动,准备接应赵尚志时,却发生了诸多变故。

先是李兆麟所率六军第二师、三军第十师进攻鸭河镇战斗失利,然后是六军军长戴鸿宾率五百余骑兵攻袭肇兴镇未得手,撤出战斗时与日军讨伐军发生遭遇战,互有伤亡。此时,戴鸿宾部已经暴露行踪,大批日军“讨伐队”向这里集结。为避免被敌围歼,另一方面也想过界找赵尚志,补充弹药,安置伤员,戴鸿宾率队越过中苏边境。

令戴鸿宾大跌眼镜的是,其部官兵进入苏联境内后便遭缴械,随后被悉数扣押在哈巴罗夫斯克的远东军区内务部拘留所。此时戴鸿宾等人才终于见到他朝思慕想的赵尚志。原来赵尚志一行人进入苏联境内后便被扣押。而在戴鸿宾所部进入苏联没过多久,抗联第十一军军长祁致中也在过境寻求苏方补充弹药时被扣押。

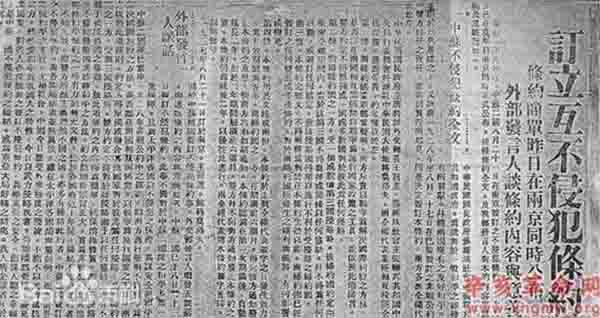

关于赵尚志等人在苏联离奇遭遇的原因,史学界争议颇多。但可以肯定的是,随着中华民族全面抗战的展开,此时苏联政府出于自身国家战略的考量,不仅于1937年8月21日与南京国民政府签订《中苏互不侵犯条约》,并在此后不断加强对华军事援助的力度。在这种情况下,苏联远东军区主动邀请东北抗联领导过境本是合情合理的事情。

然而,苏联方面的对华援助也同样引起日本方面的高度重视。关东军除竭力“围剿”东北抗联外,也在边境地带调集重兵、寻衅滋事,同时日本收买大批汉奸、朝奸,潜入苏联境内执行间谍、破坏、策反等任务。在这样的情况下,苏联方面参考此前的成例,将戴鸿宾所部集体遣返新疆,而赵尚志、戴鸿宾、祁致中三人却以拘留的名义被长期留在苏联境内。

尽管苏联在日本不断发动的军事挑衅和间谍活动中一度采取忍让的态度,但日本军部却以为“优势在我”,于1938年7月在中朝边境的张鼓峰地区挑起大规模军事冲突。面对日本方面的得寸进尺,苏联红军在调集大批兵员和重型装备予以反击的同时,也不得不重新审视东北抗联此前为牵制日本关东军所发挥的巨大作用。

为此,当1938年底百余名抗联战士被迫分别于虎林和黑河地区方向进入苏联境内后,苏联军方没有再按惯例将其遣送新疆,而是将其留在苏联境内,并对其展开正规的军事训练。由于在张鼓峰事件中损兵折将,日本关东军于1939年5月又在中蒙边境的诺门罕地区寻衅,并由此引发双方均投入集团军级规模武装的诺门罕战役。

在与日军正面交锋的同时,苏联远东军事当局于1939年6月释放了赵尚志、戴鸿宾和祁致中,并将刚刚完成训练的百余名抗联战士重新交由其指挥。据当事人回忆,苏联方面为这支小分队调配了6挺轻机枪、百余支步枪、6支手枪、30000发子弹、230颗手榴弹及一部无线电台。

1939年6月下旬,这支苏式装备的抗联武装由哈巴罗夫斯克郊区乘坐小火车西行,抵达比罗比詹车站下车,随后徒步行军到苏联边疆省图洛夫斯基镇附近一个叫拉底的小村子。经过一段时间准备后,6月27日晚8时许,他们趁着夜色,搭乘苏军的船舶,悄悄抵达黑龙江对岸中国萝北县和嘉荫县交界处的观音山附近。

这支小分队渡江后,很快便取得攻打乌拉嘎金矿的胜利,并成功吸收不少金矿工人入伍,虽然此后在日伪军的重兵围攻下,赵尚志不得不于1939年冬重新率部退入苏联。但东北抗联的行动还是有效策应了苏军在诺门罕方向的军事行动。诺门罕战役以苏军的大获全胜而告终。