沈阳警察打响第一枪

“九一八”为何被视为中华民族抗日战争的开端?因为自发的抵抗就是从那个夜晚开始的。打响抵抗第一枪的是一群无名英雄,他们事迹多年来鲜为人知。半个多世纪后,当代学者胡卓然、赵云峰从一本1931年由民众书局出版的《日本侵略东北记》里发现一些重要线索。

本书是事变发生后,于9月20日紧急从北平出关的记者所写,这位记者从当地车夫口中得知当晚“东北第七旅将士虽气愤填膺,因旅长王以哲之竭力镇慑,始终未发一枪,在日兵机关枪之扫射下退走”,同时还获知一个重要信息:商埠警察第六驻在所,不愿缴械,发生冲突,相持一小时,终因众寡悬殊,死二十余人。

民众口述里的抵抗者出现了!他们是一群普通的警察。无独有偶,日方的资料里也留下一些蛛丝马迹,据时任日本驻沈阳总领事林久治郎后来加忆:中方当时驻守北大营的是王以哲旅长所部的第七旅,突然遭到我军的袭击,也许是受到上峰不抵抗的命令而有意避战,竟然被兵员仅有600人的我独立守备队第二大队穷打猛追……进攻省城的第二十九联队,也在进军途中荡除了巡警队的抗阻……

林久治郎这段叙述与当年北平记者的报道互相印证,勾勒出两个事实:第一,“九一八”当夜,中国军队接到不抵抗命令,一直避战,被日军穷追猛打;第二,日军在占领沈阳过程中遇到了警察部队的抵抗。

1991年由张学良亲自题写书名,陈觉编辑的《九一八后国难痛史》一书囊括了九一八事变前后国内外第一手文献,具有极高的史料价值。该书收集的资料里也提到关于沈阳警察抵抗日军的情况。日军于18日夜发炮时,辽宁省警务处长兼沈阳市公安局长黄显声第一时间打长途电话到北平报告张学良,但接到命令是“日军进城后,日军索枪可无条件交予”。也就是说,警察系统几乎和军队同时接到了“不抵抗”命令。

但黄显声不愿束手就擒,坚决表示:“公安各分局、队将尽全力支持,非到不能抵御时,决不放弃驻地。”9月18日下午,黄显声接到公安督察长熊飞报告,得知日本特务机关长土肥原贤二已回到沈阳与关东军怀念本庄繁会面,有可能采取行动。

黄显声遂于当时下令将下属的全省58个县的警察队公安队扩充成12个总队,并发放枪支弹药,对沈阳的警察也进行了充分部署,将2000名警察组织起来,编成一个总队并发枪。这样看来,“九一八”之夜,黄显声不放弃驻地的决定与沈阳警察激战日军1小时并非偶发冲突,而是在“不抵抗”的大背景下,主动奏响了抵抗的旋律。

抵抗在哪个时间点发生?这涉及抗战第一枪由谁打响。据日本《朝日新闻》报道,日军某部联队在9月19日凌晨0时50分从驻扎营地出发,本部于凌晨1时抵达小西边门并将抵抗的中国巡警全部“扫荡”,完全占领该地。

按照这个时间算,最迟在9月19日凌晨1时左右,沈阳警察已经与日军交火,这个时间点比历来被认为“打响抗战第一枪”的北大营突围枪声(凌晨3时许打响)还要早两个小时。而在中方资料中,18日夜晚已经发生战斗,抵抗者同样是警察。综合双方资料的时间看,打响十四年抗战第一枪者,应该是沈阳地区的中国警察。

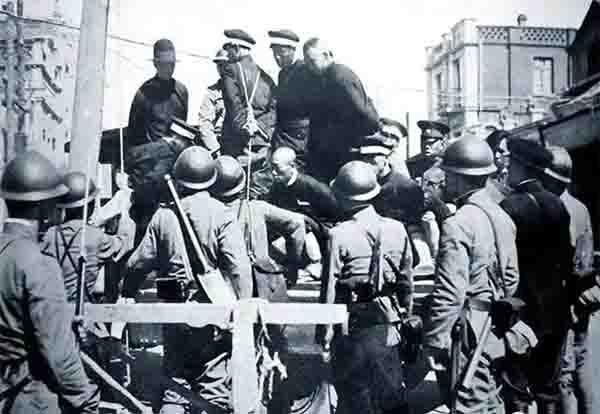

据9月28日《民国日报》的报道,人们知道这群英雄是来自沈阳工业区公安六分局的30多名警察。当晚六分局的30多名警察抵抗非常激烈,弹药告罄后又以拼命的姿态与日军展开肉搏战。日军为了泄愤,将战斗中幸存的中国警察尽数以残忍手法杀害。

其实,当夜与日军发生战斗的警局不止六分局一处。《华北日报》9月23日的报道记载,18日夜11时左右,日军向北大营及兵工厂方面炮击,同时开始进攻商埠和城内,“华军无抵抗,警署均被缴械捣毁,惟商埠一、二两分局警士略有抵抗,被日军击死各五六名,工业区六分局死十余名,皇姑屯地方公安局死十余名。”

此外,据东北兴安区屯垦军第3团团长关玉衡回忆,事变当晚,他暂住在东北宪兵副司令李香甫家中,晚上10点半接到日军向北大营出动的消息,与此同时“马路湾警察派出所又来电话报告称,日本兵已向被包围者开枪射击,我们正在还击抵抗中”。9月18日22时30分左右,马路湾警察派出所的还击是目前已知当夜打响抵抗枪声时间最早的记录。

这个夜晚,至少有数十名警察牺牲在岗位上。遗憾的是,作为十四年抗战里第一批为国捐躯的英雄,他们几乎没有留下姓名。唯一一位可考的警察,叫高曙光,他的事迹?北平的《北洋画报》这样报道:忠勇警士高曙光,服务于沈阳商埠一分局南市场分所。九月十八日夜十一时闻耗前往附近之东北大戏院门前窥探敌情,适遇倭寇侵入遂饮弹死,惨极。高曙光是十四年抗战里,中国军警中最早被确定身份的牺牲者,他殉国之处,就位于今天沈阳市闹市区街道八卦街。