东北抗联的创建和发展

鉴于东北抗日斗争特殊形势,中共满洲省委在创建并领导东北各地抗日游击队的基础上,开始将在农村开辟抗日游击区和建立根据地的问题提上工作日程。1933年8月10日,中共满洲省委在工作决议中提出要开辟磐石、汤原、吉东(包括东满和绥宁)、哈尔滨近郊“四大中心赤色游击区”,将其建设成“团结和吸收一切反日力量和哗变队伍的中心领导力量”。

正是在1933年到1936年初左右,党领导下的东北各地抗日游击队相继改编建设为更为正规的人民革命军、反日或抗日同盟军。与每支队伍相应,东北大地上也形成7块较大的抗日游击区,分别是南满抗日游击区、东满抗日游击区、哈东抗日游击区、密(山)勃(利)依(兰)方(正)游击区、绥宁抗日游击区、汤原抗日游击区以及饶(河)虎(林)游击区。

经过近4年战斗,到1935年5月时,中国共产党在东北已经建立起东北人民革命军第一至第三军、东北抗日同盟军第四军、东北反日联合军第五军(即绥宁反日同盟军)5个军,另有汤原反日游击总队(1936年1月改编为东北人民革命军第六军)和饶河游击队。不过,人民武装在大发展同时出带来名目番号繁多,不利于统一指挥和对外宣传的弊病。

1935年5月,当时负责建立和主持吉东特委的中共驻共产国际代表团特派员吴平在《中共吉东特委至满洲省委的报告》中提出,东北各种抗日武装应取消各部队的原有不同名目,共同组建统一的“东北抗日联军”。1935年10月后,《八一宣言》、中央红军长征胜利的消息陆续传达到东北各级党组织和人民抗日部队中,在全国抗日救亡运动高涨的形势下,东北抗日联军建立速度也明显加快。

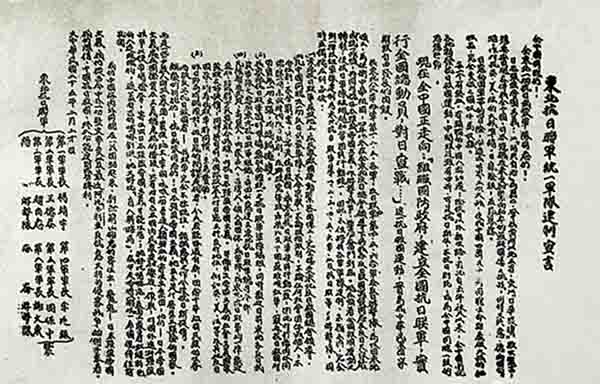

1936年2月10日,中共代表团以中共中央的名义拟定《为建立全东北抗日联军总司令部决议草案》,20日又以在东北坚持抗战的杨靖宇、王德秦、赵尚志、李延?、周保中等军队领导人,以及汤原、海伦游击队名义集体具衔发表《东北抗日联军统一军队建制宣言》,正式宣布东北人民革命军、东北抗日同盟军、东北反日联合军和东北反日民众救国军部队,从即日起“一律改组军队建制为东北抗日联军第一、二、三、四、五、六军,以及抗日联军XX游击队。

根据中共代表团的决定,中国共产党领导下的东北各地抗日部队在1936年上半年陆续统一改编为东北抗日联军,其中东北人民革命军第二军、东北反日同盟军第四军、东北反日联合军第五军在1936年2、3月间分别改编为抗联第二、四、五军;东北人民革命军第一军则在当年7月改编为抗联第一军;东北人民革命军第三军、第六军(原汤原反日游击总队)于同年8、9月间改编为抗联第三、第六军。当年11月15日,东北人民革命军第四军二师改编为抗联第七军。

除了中国共产党领导抗联第一至七军外,从1936年9月到1937年10月间,还有一些愿意和共产党合作的东北抗日部队也被改编为抗联部队,分别是由东北民众救国军改编而来的抗联第八军、由自卫军第二支队改编的抗联第九军、由山林反日武装“双龙队“发展而来的抗联第十军,以及由东北山林义勇军改编的抗联第十一军。

抗联名义上司令为著名抗日将领、前吉林自卫军总司令李杜,但全面抗战爆发后李杜人在重庆,根本无法实现领导,后来主要还是由杨靖宇在南满设立的东北抗日联军总指挥部,以及赵尚志在北满成立的东北民众反日联军总司令部分别领导各抗联部队坚持抗战。

抗联第一军,由杨靖宇任军长兼政委,下辖3个师,共6个团又4个连,另有2个少年营、1个军直属机枪连和1个教导团,建军时共约3000余人。抗联第二军建军后同样下辖3个师共10个团,另有军直属少年营和教导团各1个,建军时人数2000余名,军长王德泰、政委魏拯民。

由于第一、二军活动游击区接近,两军时常相互联络支援。为更好地联合抗日,在改编为抗联部队后不久,两军决定合编为抗联第一路军,下辖2军6个师,由杨靖宇任总司令兼政委,王德泰任副司令,同时将东满、南满两特委合并为南满省委以领导第一路军,原第二军政委魏拯民任省委书记。

抗联第三军,军长赵尚志,政委李兆麟,基本部队为原人民革命军时组建的6个师,人数1500人左右,建军后又陆续吸收改编其他抗日队伍,到1937年10月已有10个师约6000人左右,此时第三军基干队伍有步枪2200余支,轻重机枪18挺,炮2门,其他收编队伍基本能做到一人一枪,为第三军实力最盛时期。

1936年4月,抗联第四军番号正式启用。根据到1937年春时,抗联第四军下辖4个师10个团,军长为李延?,当时全军约940人。抗联第五军,军长为周保中,副军长柴世荣,最初全军下辖2师5个团,另有军部直属教导团、营、队各一。1937年7月中旬,抗联五军一师参谋长张镇华成功说服三道河子森警大队全体哗变,之后改编为抗联第五军第三师,使得全军总人数达3000余。

抗联第六军,军长为夏云杰,下辖7个团、1留守团和1保安连,全军约1500人。抗联第七军,军长陈荣久,参谋长崔石泉,下辖三个师,每个师有一个基本团和三个政治保安连,全军700余人。

1937年7月7日,卢沟桥事变爆发,中华民族的抗日斗争由局部抗战进入全国抗战阶段。为更有效地与日冠作战,1937年10月,吉东地区的抗联第四、第五、第七以及第八、第十军合编为抗联第三路军,由周保中任总指挥,崔石泉任参谋长,黄玉清任政治部主任。1939年5月,北满地区的抗联第三、第六以及第九、第十一军合编为抗联第三路军,李兆麟任总指挥,冯仲云任政治委员,许亨植任总参谋长。