支持救国会:抗联的火种

九一八事变后,以东北军为主体的东北各阶层民众流亡入关。在中国共产党抗日号召的影响下,东北爱国流亡人士杜重远、阎宝航等得到张学良暗中支持,于1931年9月27日在北平西单旧刑部街12号奉天会馆内组建东北第一个抗日救亡团体—东北民众抗日救国会。沈阳被占领,东北边防军司令长官公署和辽宁省政府行署迁往锦州,具体工作由辽宁省警务处处长、救国会委员黄显声主持。黄显声积极与救国会相互配合,在辽西大力发展民众武装,组织各种形式的抗日义勇军。

救国会常委们最初寄希望于国民党政府,但从1931年底救国会请愿团去南京请愿遭拒,到1933年救国会被国民党强行解散止,他们已彻底认清了国民党“攘外必先安内”的本质。全面抗战爆发前后,救国会常委们接受了中国共产党的抗日主张,并在共产党领导下重新组建东北救亡总会(简称“东总”)。一部分救国会常委如阎宝航、高崇民、车向忱等人加入共产党。

1932年初,中共满洲省委决定把工作重点转向联合各种抗日力量,建立党直接领导的抗日武装。据统计,九一八事变后,中共满洲省委及各地党组织相继派遣200多名党团员和反日组织骨干成员到义勇军中开展工作,如周保中、李延?、李兆麟等。可以说,东北各支抗日队伍中,几乎都活跃着中共党团员的身影。

1931年12月,中共磐石中心县委在工农赤卫队和特务队的基础上,组建了中国共产党领导下的第一支抗日武装—磐石赤色游击队,李红光任队长,李松波任政委。为加强对这支抗日队伍的领导,中共满洲省委先后派遣张振国、杨君武、杨林、杨靖宇到磐石,开展抗日工作。他们联合抗日山林队,领导群众分粮斗争,攻打磐石县城,成功策反迫击炮连起义,可谓声名远播,威震南满。

1932年7月27日,中共中央指示河北省委动员唐山矿工、北宁路工人、天津工人以及沿北宁路的农民加入义勇军,改变东北义勇军的原有成分;选派政治上得力的干部在其中组建革命军事委员会,以掌握领导权;强调要大批地派人到热河、辽阳、榆关等地,从事义勇军及其抗日工作,省委要保证与他们的密切联系。

1932年底,日伪军展开大规模“讨伐”,义勇军主力大部分溃散,东北抗战步入低潮。面对东北严峻的斗争形势,危难时刻,中国共产党再次挺身而出,开创性地提出建立东北抗日民族统一战线的号召,指明了东北抗战的方向。

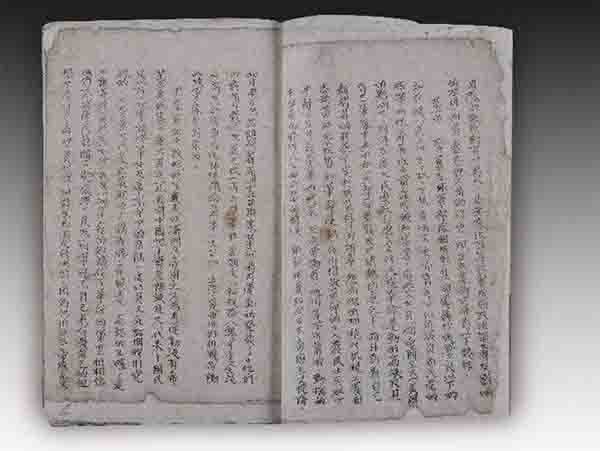

1933年1月26日,中共驻共产国际代表团发出《给满洲各级党部及全体党员的信》(即一.二六指示信),明确提出:“尽可能造成全民族的反帝统一战线,来聚集和联合一切可能的,虽然是不可靠的动摇的力量,共同的与共同敌人—日本帝国主义及其走狗斗争。”中共满洲省委认真贯彻指示信精神,从1933年9月起,中共满洲省委把党领导的各抗日游击队相继改编为东北人民革命军。

1934年2月21日,东北人民革命军第一军第一独立师与南满各抗日武装共17支部队,在吉林临江县城墙砬子举行大会,成立东北抗日联军总指挥部。从1933年5月起,南满抗日军军事委员会、南满抗日军总司令部、南满抗日军参谋部先后成立。1935年7月,共产国际中共代表团撰写了《八一宣言》,完整地阐述了中共的抗日民族统一战线的策略战略,主张组织“全中国统一的国防政府”“全中国统一的抗日联军”统一的抗日联军总司令部“。

1936年2月10日,中共驻共产国际代表团起草《为建立全东北抗日联军总司令部决议草案》,建议把东北的所有抗日部队联合起来,统一队伍名称为“东北抗日联军。“从1936年2月到1937年10月,东北各地抗日武装陆续改编成立了东北抗日联军11个军,人数达3万余人。

东北抗日联军的建立,是贯彻党的抗日民族统一战线政策的结果。至此,党领导的抗日武装获得了极大发展,游击区域不断扩展,从原来的40余县扩展到70多个县,反日救国会等民众组织也有了进一步发展,东北的抗日统一战线空前壮大。