抗联第二路军(上)

1936年至1937年是东北抗日联军的大发展时期,也是东北抗日斗争的高潮时期。在此时期,抗联各军十分活跃,主动出击,日伪占领的矿山、森林、桥梁、交通、仓库、通信设施、军事工程等,不断遭到袭击破坏。

尤其是在黑龙江、乌苏里江和松花江三江汇合之处所形成的冲积平原,也就是“三江”地区,这里地处中国东北最东北部,远离日伪统治中心,加之交通不便,且靠近苏联边境,对抗日联军活动较为有利。因此七七事变前后,东北抗联第三、四、五、六、七、八、九、十一等8个军都先后聚集到这一地区,开展抗日游击活动。

在这样的形势下,1937年9月29日,第五军军长周保中在方正县四道河子主持召开吉东省委常委工作会议。吉东省委决定成立“东北抗日联军第二路军筹备委员会”,组成总指挥部,周保中任总指挥。起初,第二路军以第四、第五两军为中心,包括东北义勇军姚振山部,以及救世军王荫武等部为参加部队。后来,中共吉东省委与中共北满临时省委协商,抗联第七军、第八军、第十军亦加入抗联第二路军建制序列。

这样一来,第二路军拥有从伪三江省内松花江南岸至牡丹江,伪东安省等东部国境地带广大游击区,其活动地带包括中东路哈绥线两侧、拉滨铁路以东,沿牡丹江流域及方正以下松花江南岸、乌苏里江左岸地区,共20余县。

日本东边道“独立大讨伐”基本结束以后,日“满”将讨伐重点移向三江地区,在继续对南满抗联一路军进行“围剿讨伐”的同时,决定提前于1937年7月开始对三江地区实施“特别治安肃正工作”,即进行所谓“三江特别大讨伐”。与前一次“讨伐”中尝试动用伪满军队为主的做法不同,鉴于三江地区的抗联部队数量多,军政素质也较好,战斗力较强,日军不得不亲自赤膊上阵。

1937年6月,关东军司令部特地将第四师团(驻佳木斯)调入三江地区。在日军的战斗序列中,第四师团系第一批建立的6个正规陆军师团之一,多达数万的伪满军、警也配属其指挥,并由第四师团长松井命担任东北防卫地区司令官,全面负责三江地区的特别大讨伐,“以振作该地区的治安肃正”。

日军将“三江特别大讨伐”分成两个阶段。1937年7-10月为第一阶段,以建设“集团部落”为主,妄图隔绝群众与抗日武装的联系,亦即达到所谓“匪民分离”的效果。到1937年11月,日伪自忖军事布置已基本完成,于是开始进入第二阶段,即武力“讨伐”。其主要目标有两个:一是破坏密营,妄图消灭抗联的根据地;二是捕捉抗联部队,妄图消灭抗联的有生力量。

面对来势汹汹的敌人,第二路军进行顽强抵抗,也付出很大代价。作为主力的抗联第五军在反“讨伐”斗争中,人员损失过半。该军设在依东响水河子等地的后方基地,密营、医院、被服厂、看守所、修械所、无线电设备等都在日伪军进攻下遭到严重破坏和损失。战士们生活异常艰苦,断粮绝炊是常事。

1938年4月,为粉碎敌人将抗联部队“聚而歼之”的图谋,中共吉东省委决定,抗联第二路军主力部队向西南方向的五常、舒兰进行远征,以达到“旧区新活动,开辟新方向,脱离敌人围攻,贯通南满热河方面联军游击的联系,牵制扰害敌人后方”的目的。

7月2日,西征部队在第四军军长李延平、副军长王光宇率领下,首先袭击牡丹江左岸三道通,突破日军防线,再经四道河子、三道河子,越过老爷岭,穿行300里荒无人烟的深山密林,于8日进入苇河县境内。敌人对抗联部队的到来毫无防备,7月12日凌晨,西征部队顺利攻占楼山镇,缴获轻机枪2挺、步枪近百支、子弹4万余必及粮食、服装等军需品甚多,却也惊动了敌人,引来几路日军围追堵截。

由于敌人封锁,部队给养极端匮乏,军马被宰食充饥;西征战士数十天连续行走,战士们十分疲惫,致使部队战斗力大大降低。在西征部队生死存亡的紧要关头,吉东省委书记、西征部队的主要负责人宋一夫竟于7月31日夜携公款、手枪,叛变投敌。敌人从叛徒宋一夫口中得知抗联第二路军西征的部署和兵力后,为彻底“剿灭”这支西征部队,又从哈尔滨、长春等地调来日军主力500人和装备精良的伪满洲国军2500多人,会同当地日军守备队,在六七架飞机的配合下,对西征部队施以强大的军事压力。

9月下旬,仅剩百余人的第四军,被日军包围,军长李延平、副军长王光宇在战斗中牺牲。其他部队也在强敌围追下,活动艰难,决定东返。“八女投江”那撼人心魄的壮举就发生在西征部队东返刁翎途中的乌斯浑河上。1982年,林口县在此时修建八女投江烈士纪念碑,上面刻有时任黑龙江省省长、东北抗联老战士陈雷题字的八个大字--“八女英魂光照千秋“。

至于第二路军的留守部队,在掩护主力西征后,留守原地,坚持斗争。周保中指挥第五军军部、第四军留守部队和第五、七、八军下江部队转战于宝清、富锦、虎林、饶河等地,不断破坏敌人的铁路、集团部落,打击日伪军。

1938年春,抗联第五军第三师根据抗联第二路军总指挥部的命令,作为留守部队在依兰、富锦、宝清等地坚持开展反“讨伐”斗争。1938年3月18日,200名日伪军和100多名“兴安军”骑兵向宝清西沟与宝石河子之间的尖山子的第五军密营逼近。为防止敌入山破坏联军密营,第五军三师八团一连16名战士,在连长李海峰带领下,在头道卡子附近的小孤山对敌人进行阻击。

11时许,日伪军向小孤山发起攻击,首先是100余名骄横的“兴安军”,从西北和东南两面乘马向山上冲击。接着,200余名日伪军也投入战斗,轮番向小分队发起攻击。战斗持续一天之久,数次疯狂进攻都被打退。激战中,连长李海峰身负重伤,仍抱着机枪向敌人猛烈扫射。敌人几次冲锋,都未能攻占一连阵地,便用迫击炮、掷弹筒向小孤山猛轰。

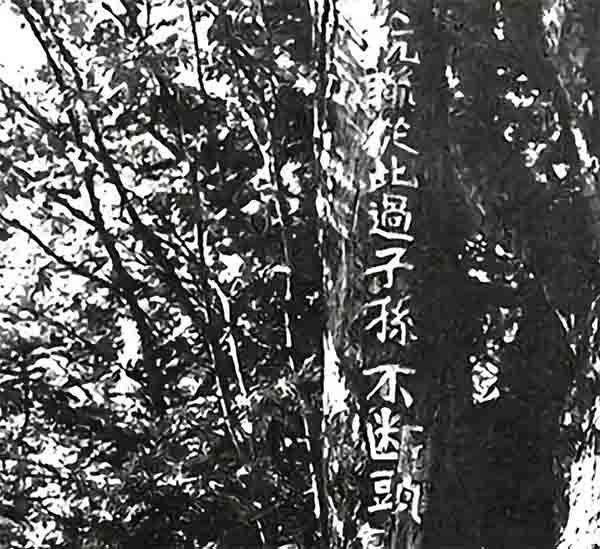

临近傍晚,第一连战士弹药消耗殆尽,连长李海峰命令总指挥部的2名交通员和另外2名受伤的战士转移。同时,为使枪支不被敌人夺去,他让身边的战士将枪支在山石上摔碎。李海峰等12名战士与敌人肉搏,直至英勇牺牲。此战,毙伤日伪军与“兴安军”近百名,展现出了数年后的“狼牙山五壮士”的英雄气概。不久,抗联第二路军总指挥部为小孤山战斗中的烈士举行了追悼会,决定将小孤山命名为“十二烈士山”。

1938年9月26日,抗联第七军军部得到地方党组织联络员送来的情报:一名日伪高级将领要乘船到挠力河畔小佳河视察“集团部落”建设情况。第七军指挥部接到情报后,当即决定设伏痛击敌人。9月28日上午10时许,敌汽艇从小佳河上游顺流而下,向西风嘴子开来。当汽艇驶到距第七军埋伏阵地几十米远,进入最佳射程内时,随着一声令下,第七军官兵一起开火。

汽艇舵手中弹身亡,汽艇失去操作而搁浅。敌人因突然遭到袭击,惊慌失措,在慌乱中拼命抵抗。但在第七军战士的猛烈火力下很快被歼灭,战斗胜利结束。此次战斗,击毙日伪军39人。值得一提的是,在击毙的日伪军名单里,还有一位伪满洲国军少将日野武雄。