南海双壁(下)

在2号沉船遗址也发现了青花瓷,主要的纹饰为海螺纹、喜上眉梢纹和仙人乘槎纹。 它的器型及装饰风格等,跟陆地考古工作发现的弘治年间的相同器类或者相同纹样的器物是比较相近的。初步判断2号沉船遗址的时代是在弘治年间 。弘治是明朝的第九位皇帝,明孝宗朱?樘在位时所使用的年号,他是明武宗朱厚照的父亲。

正德元年,朝代更迭,政局的变动对文化的影响往往具有滞后性。民间窑工仍以制瓷为生计,并不会因为政权交替而立刻改变生产生活状态。所制所绘的青花瓷也不会在顷刻间产生明显变化,在先朝初期,往往仍会延续前朝风格。

两艘沉船均发现了青花瓷,这其中是否蕴藏着历史巧合,这种青花瓷碗就是明代民间最为常见的青花瓷器。作为明代海外贸易的主要商品之一,青花瓷在当时的市场中备受青睐,而景德镇出产的青花瓷则以其卓越的品质独占鳌头。朝廷对御窑厂和海外贸易政策的变化,无疑也对景德镇民窑青花瓷的生产产生了深远影响。民窑的瓷器在明代不仅满足了国内需求,还成为了海外市场的宠儿。这也是为什么会在南海西北陆坡1号、2号沉船上发现民谣青花瓷的原因。

明代海外贸易有贡舶贸易与商舶贸易两种形式,贡舶贸易属于合法的公家贸易,归市舶司管理,商舶贸易属于非法的私人贸易,不归市舶司管理。那这两艘沉船是朝贡贸易还是私人贸易呢? 根据明史的记载,东南亚诸国在弘治年间仅有占城、仙罗前来朝贡各4次,正德年间仅有占城朝贡两次。由此也可看出朝贡贸易之衰落。

这个时候国力衰退以后,民间贸易就开始逐步发展起来。明代中期海禁政策非常严格,很多海外贸易船舶是民间私人的贸易船。 结合明代当时的一些相关的史料, 初步判断1、2号沉船属于民间私人贸易船。

自15世纪开始,东西方开始从欧亚大陆两端进入海洋,探索广袤的未知世界。全球范围内出现四次大规模洲际航海活动。1405年中国开始了郑和下西洋,开启了这一大航海时代。郑和先后7次航海,最远到达非洲东岸等地,这是世界航海史上的空前壮举。 郑和宝船肯定是中国历史上曾经出现过最大的木质船,这也代表了中国航海业的一个顶峰。

明朝弘志、正德皇帝在位34年,正值十五、十六世纪之交。此时距郑和第七次下西洋已过去70年左右,人类社会正在经历一场变局。欧洲人主导的全球大航海、地理大发现,在世界各地疯狂上演。葡萄牙向东、西班牙向西,两者呈合围之时,登陆亚洲与美洲,开启了对殖民地的开发、掠夺与原始资本积累。与此同时,人类文明也由此进入了早期全球化时代。

船,20世纪之前几乎是人类实现跨海交流的唯一凭借,也是人类文明和技术水平的集中体现。海船制造技术的进步对海洋贸易和跨越洲际、洋际的文明交流起了至关重要的作用。南海西北陆坡1号、2号沉船原本的模样是怎样的呢?经过考古人员探测发现,1号沉船上部结构不存,残存船体大部分被掩埋覆盖,仅在部分位置暴露有隔舱板和底板。2号沉船暂未发现船体,仅在核心区原木堆积中发现一根疑似船构件的条木。

沉船原本的模样似乎成了一个谜。在明代,当时使用的都是福船的形式,推测1号沉船的船体有可能也是属于福船的一种。海运的发展,促进了造船技术的进步。明代造船工厂广布于东南沿海和长江流域各地,以制造郑和宝船的龙江造船厂为例,场地长1062米,宽414米,而郑和的宝船长124米左右,宽50米左右,这足以说明明代造船技术的先进。

明代造船技术发达,船只性能优良。为什么这两艘古船仍会沉没在南海海域?这是明代的郑和航海图,它是世界上现存最早的航海图集群图。以南京为起点,最远至非洲东岸的慢八撒,今肯尼亚蒙巴萨,详细标明了郑和7次下西洋的航线航线所经亚非各国的方位、航道远近、深浅以及航行的方向、牵星高度,对何处有礁石或浅滩也都一一注明。

造成船难的原因,有人为的因素, 包括船舶人为的驾驶不当,追逐利润的关系超出了它的船舶的载重量。另外还有自然方面的原因, 比如说突发的恶劣天气或者突发的一个水流的一个变化,都有可能会造成船难的发生。沉在同一海域的这两艘古船,它们来自何处又去往何处,航线又是怎样的?

2号沉船遗址所见遗物以原木为主。经过分析,在南海西北陆坡2号沉船遗址发现的乌木树种分布地区为斯里兰卡、印度南部等地区,乌木也是我国沉船考古的首次发现。2号船应该是在马来西亚一带,装载了来自印度斯里兰卡一带的乌木,之后从那里返回国内,途经越南沿海一带,它最终的目的地我们推测应该是广州。

此外,在2号沉船的核心区及东侧散落区集中分布有一定数量的螺壳,螺壳属于熔螺壳熔螺属的夜光熔螺。这种熔螺生活于浅海岩礁或珊瑚礁质海底,分布于我国海南到南部西沙群岛、南沙群岛、台湾省以及日本、菲律宾、马来群岛、西太平洋热带海区。这些生物证据也为研究两艘沉船的航线提供了线索。

1号沉船距离三亚的位置大概是150公里,2号沉船又在1号沉船的东北12海里。虽然它相距12海里,但是从整个大的航线上,它可能处在一个航线区域。西北陆坡1号、2号沉船,都是从广东或者福建沿海,直接从海南岛的东侧,沿着文昌、齐州岛海域下去的,经过我们西北陆坡,再到越南,再通往马六甲海峡。

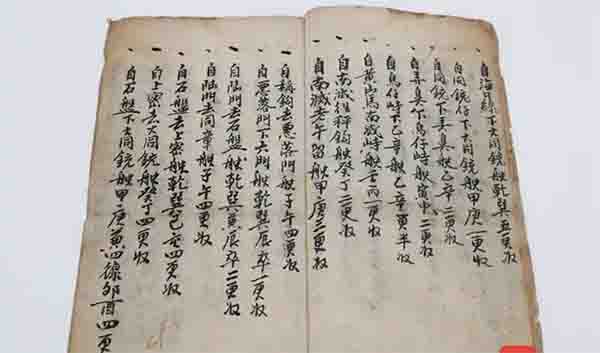

离岸的航行意味着失去沿海地区的参照物,难以确定船舶的位置和方向。在古代,为了克服离岸航行的困难,中国的航海家依靠牵星过洋、指南针等技术和设备不断探索,并形成了较为成熟的针路、更路等离岸航行航线。中国渔民在南海长期持续的生产生活,对地名、航线、气象、水文等自然规律进行了归纳和记录,形成了航海指南更路簿。

更路簿是我国发现和开发南海诸岛的真实记录,是认定南海诸岛自古以来就是中国领土的有力证据,对研究中国外贸史、航海史、南海开发史具有重要的史料价值。随着明代海上丝绸之路的大发展,国与国之间有了更多的交流,中西方文明也发生了更大规模的接触、碰撞和交流。

南海西北陆坡1号、2号沉船遗址入选2023年全国10大考古新发现。这是中国水下考古工作者首次运用考古学理论、技术与方法,严格按照水下考古工作规程要求,借助深潜技术与装备,对位于水下千米级深度的古代沉船遗址开展系统科学的考古调查记录与研究工作,充分展示了我国深海科技与水下考古的跨界融合,标志着我国深海考古达到世界先进水平,是中国水下考古发展的重要里程碑。