长江口的记忆(上)

长江口,万里长江在东海出海口的一段水域,这里也是往来船只的重要的航道。20世纪六七十年代,有附近渔民曾经在长江口看到过一根柱状的木头露出水面,可是到了80年代,这根木头却又消失不见了。大海里的木头究竟是什么?它又从何而来?村民的说法不断流传,谁也说不清楚。直到几十年后,一支特殊的考古队抵达了长江口,来到了这一片水面。

横沙岛,上海最东端,万里长江在注入东海前放缓了脚步,造就了这里的河口冲击岛。在大自然的作用下,这里淤积成陆,水下环境不断变化。作为长江口的一部分,横沙海域航道港口众多,成为了远洋航运的出发点,也是上海面向世界的门户。

2007年到2011年第三次全国文物普查期间,上海市文物保护研究中心副主任翟洋到上海崇明和金山的渔村进行陆地走访,了解到了这片海域之下的线索。当地不同的村子的渔民都说有这个桅杆,他们叫墙根,就是露出水面的一个桅杆。在20世纪80年代的时候,这个桅杆就看不见了,所以说,不同地方、不同的人都指向这一个线索。

这次上海地区水下文物考古摸排工作收获颇丰,而村民口中的线索一直萦绕在考古队员的脑海之中。 2014年前后,根据渔民标注的海图位置,上海水下考古工作人员第一次在这片海域进行声纳扫测。在查询了大量资料的基础上,考古队员认为这个位置所指的海域内很可能沉没着清朝末年在福建马尾船厂建造的中国第一艘炮舰万年青号。

水下考古队员们并不甘心,他们将水下探摸的沉船遗迹命名为长江口1号,并扩大了调查区域。很快专家们有了新发现,这个新发现被命名为长江口2号。长江口2号遗址位于长江口1号遗址北部2500米处。经过调查,专家们初步判断,这是一艘大约7米宽、29米长、拥有多个舱室的木质沉船。

木质沉船的确认给了考古专家信息,因为这意味着这艘沉船很可能是一艘满载货物的古代商船。然而大河之口,泥沙俱下、水流湍急。古代大型物质帆船也无法抵抗海上的风险,那么是否还有其他航路通行,长江口2号又为何冒着风险从这里出发呢?

青龙塔,始建于唐朝长庆年间,距今已有1180年以上的历史。 正是这座残塔成为了上海古往今来航运繁荣的最佳实物证明。青龙塔不仅指引海上船只往来,也联系了国内航道,而青龙塔所在的青龙镇也由此发展成为长三角重要的对外贸易港口。可是,为什么如今的青龙镇看不到大型船舶往来,发现长江口2号沉船的区域又为何是在如今横沙岛水域?

滚滚长江卷积泥沙顺流而下,悄然改写了人类活动的印记。 明朝永乐年间,朝廷花大力气对黄浦江进行治理,原本只是一条支流的黄浦江逐渐扩展,船只往来的航道也就不断向东移。由此可见,长江口2号古船也是选择了这条水路,这说明古船很有可能是明朝之后的船只。然而它究竟属于哪个具体的年代,专家们暂时也无法轻易断言。

2018年,一件出水文物揭开了历史的面纱,高约5厘米,设计精致、小巧玲珑的绿釉杯,底部露出了矾红彩书的篆题款式“同治年制”。 这样,我们就把沉船的年代基本上就敲定了。那是清代晚期的一个商船。当我们把目光拉近,可以看到这个绿釉的釉面光洁平整,颜色也更均匀、浓郁。 小小的绿釉杯,为古船年代的鉴定提供了依据。

长江口2号很可能是清朝同治时期一艘装载景德镇瓷器的商船,沉船遗址深处,属于时光的宝藏就此被唤醒。专家认为,长江口2号货船应该是由上海港始发,满载瓷器货物向大海方向航行。从目前调查的情况来看,长江口2号是目前国内乃至世界上发现的体量最大、保存最为完整、预计船载文物数量巨大的古代木质沉船之一。

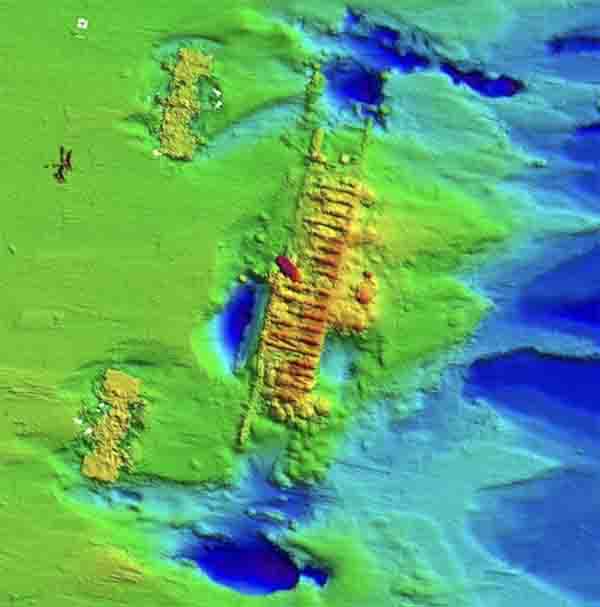

这艘木质沉船属于哪种类型的船舶?为何体量如此之大?又为何承载了如此数量的船货呢?在经历了第一个阶段的工作之后,2019年开始,水下考古专家们对于长江口2号沉船遗址的情况进行了重点调查。这张声纳扫描图像是考古队员们当时扫测出的结果。从图上能够看出,长江口2号在水下8到10米的地方被掩埋在淤泥之下。

考古人员制作了示意图,图上显示,古船船体是横向左倾,底部宽大扁平。专家初步判断这是一艘沙船。这艘沙船模型方头方尾,底部明显呈扁平状。清朝康熙年间的《崇明县志》记载,沙船以出崇明沙而得名。可以理解为沙船并非沙子的意思,而是具有防沙的含义。它的特点之一就是适合大量运输货物。

尽管如今沙船早已远离世界航运的中心舞台,但长江口2号古船的发现能够表明在过去相当长的一段时间里,沙船是连接中国与世界的物流生命线。如果我们今后确认它是沙船的话,那也是现在唯一的一条保存下来的沙船的实物。