甲午沉舰(上)

130年前,黄海海域曾经有一场战争,给中华民族造成了巨大创伤,这场日本蓄谋已久的战争打断了中国发展进程,加深了民族苦难,也激励了民族觉醒。2013年起,辽宁省海域内,大量甲午沉舰遗物被中国水下考古工作者发掘出水。2017年,甲午沉舰水下考古工作的重心从辽宁转向山东威海。在威海湾海域内,考古人员究竟发现了什么呢?这片海域又浮现出哪些我们不能忘却的记忆呢?

农历8月末,山东威海湾海水逐渐转凉。水下考古工作人员赶在秋分节气到来之前,再一次对这片海域内的水下疑点进行潜水探摸。环绕半圆形的海岸线陆地,仅一两公里便是威海刘公岛。明清以来,这座近似三角形的小岛,因其地处威海湾口中央,海流平缓,峭壁巍峨,成为海上地域外敌的天然屏障。

2017年在刘公岛海域,中国水下考古威海海洋物探调查工作,现代海洋物探设备搜索到了来自海底微弱的信号。扫测出线索点正是水下可能存在沉船的征兆。根据史料,考古人员判定,这些线索点,其中很可能有甲午海战沉舰的遗迹,他们既激动又有些忐忑。浩瀚无垠的海面之下,还能寻找到百余年前的沉舰吗?

这里是威海刘公岛上的海军公所。作为清代北洋海军提督办公的官署,这里也是中国最早的海军指挥机构所在地。从此地向大海方向望去,是130年前甲午战争最后的战场。1894年6月,日本在丰岛海面击沉中国运兵船高升号。8月1日,清政府被迫对日宣战,中日甲午战争爆发。1895年2月,历经黄海海战后,深受重创的北洋海军舰队十大主力战舰几乎损失殆尽。

穿越历史,重回战场,水下考古工作人员在威海湾海域最盼望的就是找到定远舰,因为定远舰其实是整个北洋海军的旗舰,它一直承担了指挥整个北洋海军全力抵抗日军侵略的一个角色。然而正是由于定远舰的重要性,甲午战争后日军竭尽全力,搜寻的目标也是定远舰。日本公开的档案史料记载,为弥补因甲午战争而吃紧的财政,日本在战后占领威海卫的3年时间里,对沉没在刘公岛周围的沉舰进行了全方位打捞。

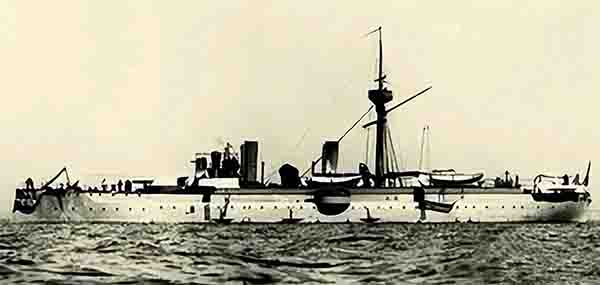

2018年,水下考古队员们在物探结果的基础上进行水下探摸。其中3号疑点引起了队员们的注意。然后进行了一个抽沙试掘,出水了弹壳等一些文物,就基本上确定这个战舰身份了。定远舰是中国清朝时期朝廷委托德国福尔铿造船厂制造的一艘铁甲舰船,它和镇远铁甲舰互为姊妹舰,是当时中国人图强努力的标志性军舰。

1885年,定远舰回国入役,正式成为北洋海军旗舰。当时人们称赞为遍地球第一等铁甲船。定远舰沉舰遗址里究竟有什么发现?这些掩埋在沙海之中的遗物又告诉了我们怎样的历史真相呢?

2018年,刘公岛东南海域被确定为定远舰水下遗址。2年后,一个大家伙的出现让考古队员们既振奋又惊喜。2020年9月17日,中日甲午战争黄海海战爆发纪念日,一块重约18.7吨的铁甲被成功打捞出水。 也许谁也不曾想到,代表定远舰超强防护能力的铁甲在黑暗的海底沉睡了整整126年,终于重见天日。

经过专家比对,这块铁甲是定远舰主炮装甲堡的铁甲。这艘军舰最大的特点就是它的防护力和进攻力都比较强。从复原的定远舰模型来看,铁甲堡位于定远舰的中心位置,主炮等武器动力设施被它包裹其中。这个铁甲宝就把重要的舱室都放进去了,加以两层保护。像这样的铁甲再建上数百块,就组成了整个船上的装甲世界。

甲午战争爆发后,定远舰一马当先,与日军决一死战。日军集中火力猛攻这艘铁甲舰船,正是牢固厚重的铁甲,让定远舰牢牢地矗立在海面之上。可是,如此坚硬的防护,定远舰最终为何还是沉没了?因为在威海卫保卫战当中,日军从正面进攻不过来,只能采取用小型的鱼雷艇,利用夜暗进行偷袭的作战方式。定远舰就是在突袭进攻过程当中遭受了日军鱼雷的攻击,受到重伤。

即便如此,搁浅的定远舰仍然坚持战斗。1895年2月,战争的最后时刻,北洋海军提督丁汝昌面对身受重创的海军舰队孤立无援,悲痛欲绝。为避免资敌,他下令用炸药将定远舰炸毁,自己则吞服鸦片,在凄冷的夜晚气绝身亡,与战舰一同殉国。如今的刘公岛南侧停靠着一艘按照定远舰原貌1比1复制建造的定远纪念舰,它挺立于海岸线上。警示国人,勿忘国耻。