虚假指标向科学挑战

中国共产党第八次全国代表大会后,即1957年11月,毛泽东生平第二次也是最后一次出国,到莫斯科参加十月革命胜利四十周年的庆祝活动。这时,苏联刚刚成功发射了世界第一颗人造卫星,并提出要在短时间内赶上和超过美国的经济发展水平。

在当时东西方冷战的局面下,苏联的建设成就对所有社会主义国家都是一个鼓舞。社会主义国家的人们相信,社会主义完全可以更有效地集中人力和财力,加速推进经济发展。正是这次访苏,让毛泽东对国内的经济发展有了新的想法。

1956年底,由于提前完成了“三大改造”,中国从新民主主义社会跨入了社会主义社会。毛泽东对1956年以来周恩来、陈云等及时纠正经济建设中急躁冒进倾向进行了错误的批判,就此揭开了“大跃进”的序幕。

随后,1957年11月13日《人民日报》发表社论《发动全民,讨论四十条纲要,掀起农业生产的新高潮》,把批判反冒进公布于世。毛泽东对此文中采用“跃进”一词代替“冒进”的提法颇为赞赏。

半年之后,毛泽东在重看这篇社论后,于1958年5月26日给政治局、书记处各同志、省、市、自治区党委第一书记,参加政治局扩大会议的其他同志的信中写道:“重看1957年11月13日《人民日报》社论,觉得有味,主题明确,气度从容,分析正确,任务清楚。以‘跃进’一词代替‘冒进’一词从此篇起。

两词是对立的。自从‘跃进’这个口号提出以后,反冒进论者闭口无言了,‘冒进’可反,当然可以振振有词。跃进呢?那就不同,不好反了。要反那就立刻把自己抛到一个很不光彩的地位上去了。

此文发表时,我们一些人在莫斯科,是国内同志主持的,其功不在禹下。如果要颁发博士头衔的话,我建议第一号博士赠与发明这个伟大口号(即‘跃进’)的那一位(或者几位)科学家。“

随着一个个指标的迅速变化,生产在高速发展。这使党内许多同志格外兴奋,他们似乎看到国家实现了工业化,农村用上了收割机,实现共产主义社会指日可待,不再是遥远的将来。在毛泽东眼中,中国工业化,是10年、20年的问题。“欲速则不在,必须稳步前进”的话也不再可爱了。

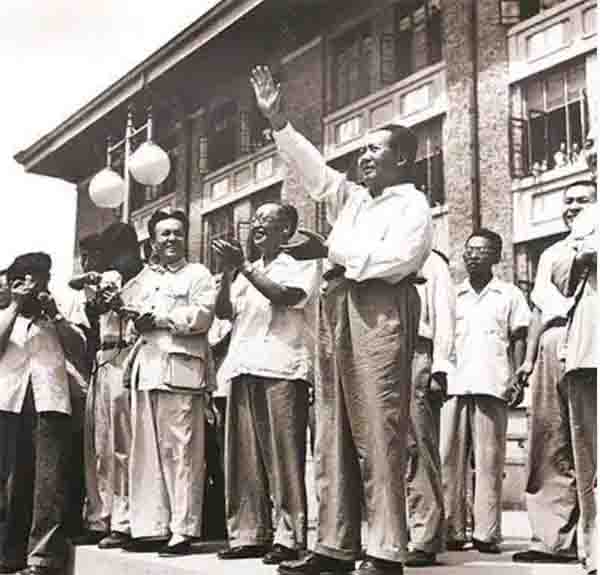

1957年5月,毛泽东与妇女代表们在一起

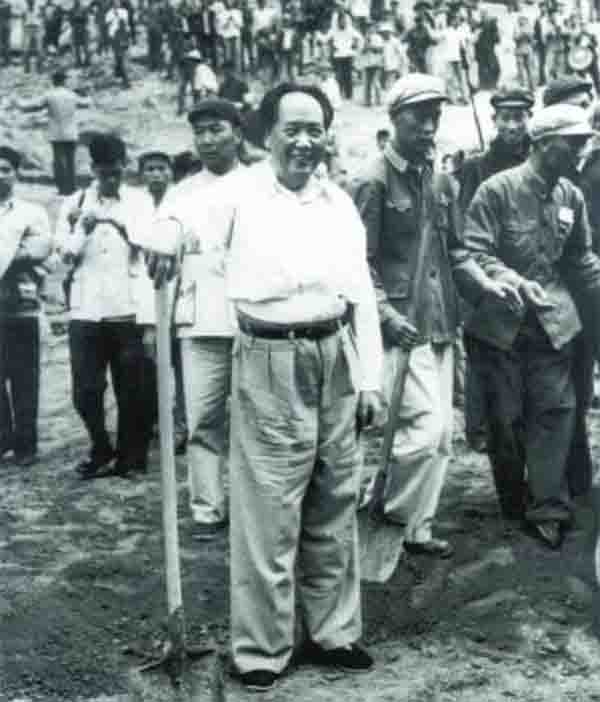

1958年,毛泽东在十三陵水库劳动