“人民公社”横空出世

1958年3月,中共中央在成都召开会议,通过了《关于把小型的农业合作社适当地合并大社的意见》。农村随即开始了小社并大社的工作。7月1日,《红旗》杂志发表了陈伯达的文章《全新的社会,全新的人》。文章指出:“把一个合作社变成一个既有农业合作又有工业合作的基层组织单位,实际上是农业和工业相结合的人民公社。”

从此,“人民公社”这个名称在中国大地上横空出世。伴随着人民公社“一大二公”的特点,为解放妇女劳动力,更好地实行免费供应粮食的政策,公共食堂很快就被发明创造出来,并被认为是“共产主义因素”。7月,全国开始出现了公共食堂。毛泽东、刘少奇等党和国家主要领导人,很快就表示对公共食堂的支持和赞扬。

为了培植“共产主义因素”,上海市委书记柯庆施,又提出了“吃饭不要钱”的口号,并很快在全国推行起来。各个生产大队都以生产队为单位组织公共食堂,全国共办了数百万个公共食堂。有的地方甚至提出“放开肚皮吃饭”的口号,报纸上出现了吃饭竞赛撑死人的消息。到1958年年底,全国共建立了三百四十多万个农村公共食堂。

“共产风”一起,“一平二调”成为时代旋律。社员的房子、炊具、桌椅、板凳在“大潮”中被无偿征用。社员饲养的家畜、家禽,集中起来无偿归食堂饲养,社员的自留地也不能幸免。

“吃饭不要钱”,在公共食堂运动中实行了粮食供给制,同吃“大锅饭”。“粮食供给食堂化,肚子再大也不怕”。不管劳动力好坏,一样吃饱喝足,“有福同享”,人们“放开肚子吃饱饭”,开“流水席”,来了就吃。

10月,食品紧张问题已经初露端倪。当时人们为了接近饭桶而争先恐后,而米饭永远也不够吃。人们既买不到蔬菜,也买不到鱼和肉,这些东西只有持诊断证明的病人才被准许购买。

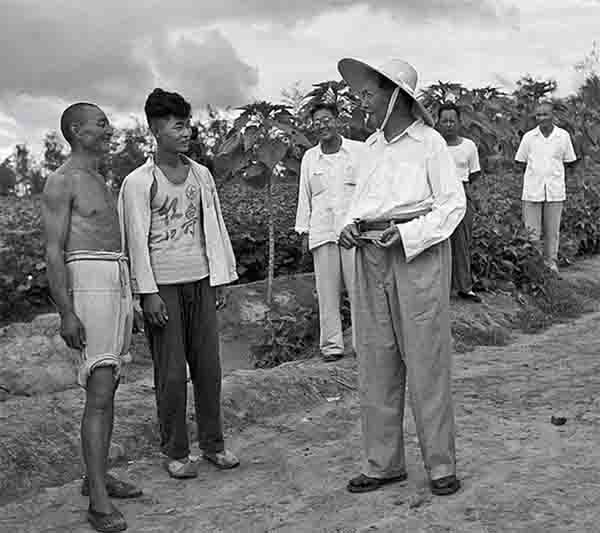

1958年,毛泽东在天津视察

1958年,毛泽东在高产田中

1958年,毛泽东在田里视察