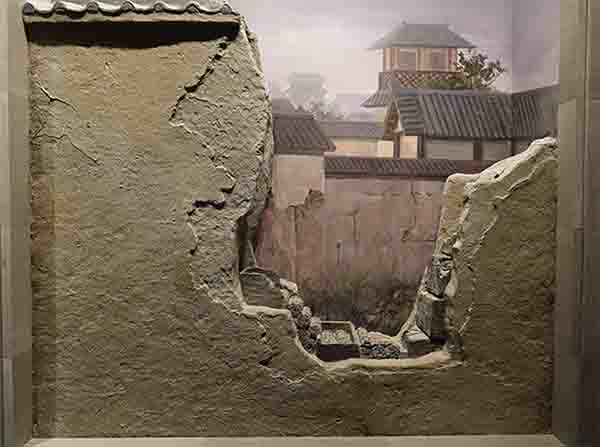

"鲁壁出书”

西汉景帝三年(前154),皇帝刘启将其子刘余从淮南迁至曲阜,封为鲁王。由于孔子故宅正好位于其王府旁边,刘余竟然下令拆毁孔子故宅。结果人们在拆孔子故宅墙壁时,意外发现许多竹简,此即为“鲁壁出书”。这次发现的书籍据《汉书 艺文志》记载,有《尚书古文经》四十六卷,《礼古经》五十六卷,《春秋古经》十二篇,《论语》古二十一篇,《孝经古孔氏》一篇。

相传秦始皇焚书时,孔子的第九代孙孔鲋不忍书毁,便将《尚书》《礼》《论语》及《孝经》等儒家经典偷藏在孔子故宅墙壁内,自己前往嵩山隐居。孔鲋生前虽无缘将其取出,但“竹简不随秦火冷”,“鲁壁出书”也成为影响中国学术史千百余年的一件大事。

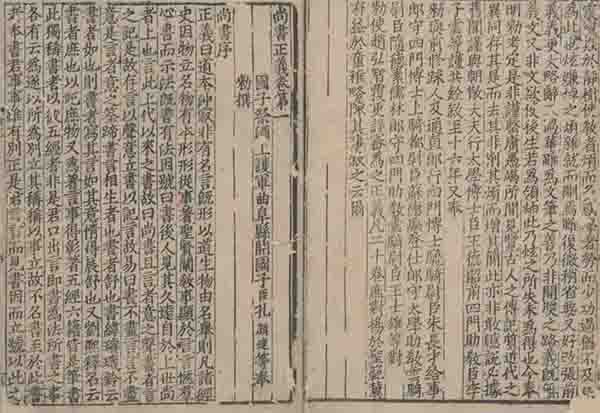

战国秦汉之际,中国的文字发生较大变化。战国时秦国的籀文与东方六国的古文并存。籀言又称大篆,因周宣王时的太史籀所书而得名;六国文字即孔壁经典所用古文,因此这批藏书被称为“古文经”。

由于古文经很少有人认得,刘余将这些古籍交给孔子后裔、经学家孔安国,孔安国整理后发现和今文经很多内容不同,尤其是《尚书》,比今文《尚书》还多出16篇。与“古文经”相对应的是“今文经”。秦灭六国,实行书同文,推行由籀文演变而来的小篆,其后又推广传为程邈所造的隶书。隶书因书写简便、易于辨识,在汉代初年已成为通行文字,被称为“今文”。今文经书是从秦代活下来的儒生依据自己的记忆对原先“六艺”的复制。

秦始皇焚书坑儒后,一些儒生逃到山泽岩壁之间隐居,他们捧着残余的经书,口耳相传。汉朝建立后,他们用隶书重新抄录成书,并且出现一批专门研究其中一部书的专家,形成一批以名师挂名的儒学流派。汉初经书只有“今文”一种版本,但随着汉惠帝四年(前191)“挟书律”的解除,一些隐藏不彰的书籍纷纷复出,其中许多书籍同鲁壁藏书一样,是用先秦时期的古文字所书。

伴随“古文经”出现的就是今古文经之争。双方所争首先是所持版本不同,今文经派怀疑对方是否真的如声称的那样出自孔宅旧墙,即使真的出自孔宅旧墙,但“五经”中另外几部古文版却是各地民间呈献,难保不掺假。古文经派则斥责今文经书是经历过秦火的残留篇章,口耳相传难免有所遗漏,很难保证文章的完整性。