千年简牍的重生之旅(下)

“干千年,湿万年,不干不湿只半年”,考古学上常引用这句谚语,意思是说,竹木材质如果一直保持干燥不沾水,可以保存一千年不会腐烂;如果一直浸泡在水环境,也可以保存一万年不腐;而如果不断交替在干和湿之间变化,只要半年就会腐烂了。

客观来看,水能导致简牍腐朽,但也在文物保护中发挥着积极作用。水分子填充在简牍文物细胞腔体、细胞壁内部间隙间,对保持简牍外形起到至关重要的作用,所以简牍文物的长期保藏,目前也存在脱水和饱水两种情况。

截至2023年,走马楼三国吴简(长沙简牍博物馆)、里耶秦简(湖南文物考古研究所)、包山楚简(湖北省博物馆)、望山楚简(湖北省博物馆)、郭店简(荆门市博物馆)、放马滩秦简(甘肃省文物考古研究所)、岳麓秦简(湖南大学)、上博简(上海博物馆)等,都是采用脱水保藏方式,而银雀山汉简(山东博物馆)、清华简(清华大学)、北大简(北京大学)、安大简(安徽大学)、走马楼吴简的无字简(长沙简牍博物馆)等,则采用的是饱水保藏方式。

饱水保藏,即不进行脱水加固处理,将饱水简牍浸泡于专门配置的杀菌剂药水中进行长期存放。银雀山汉简饱水保藏已逾40年,走马楼吴简的无字简饱水保藏已达25年之久,清华简的保藏时间也有15年之久,北大简饱水保藏时间超过10年,安大简饱水保藏也有数年时间了。

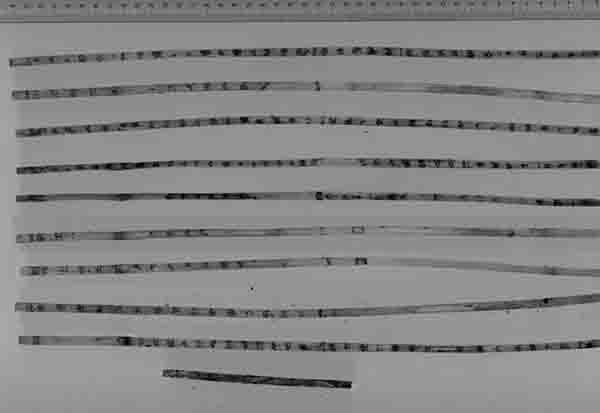

长期的地下埋藏使竹木质文物降解严重,只能依靠水分的支撑使用保持原有形状。饱水简牍细胞腔与细胞间隙的自由水大量散失,胎体就会出现严重收缩、卷曲、侧弯等现象,导致严重变形。早期研究认为,这种干缩变形是“不可逆”的,其形状不可恢复。如果这一现象在简牍脱水修复干预前就已经出现了怎么办?让已经变形的竹木质文物恢复原有形状,曾经是文物保护工作者的研究难点。

以海昏侯墓简牍文物为例,海昏侯墓葬的地下保存环境由于经历过干湿交替,所以大部分饱水竹简在地下时就已发生了干缩变形,竹简出土时已经是收缩状态。海昏侯墓出土的竹简大多呈汉简的标准尺寸,即长23厘米,宽5毫米,厚2毫米。一根标准尺寸的竹简如果不经特殊处理,而让它自然干燥,最后会缩减为一个不足1毫米宽的“牙签”,有些竹简还会皱缩变弯,这种情况下用红外线拍摄也很难看清简上文字。

这个时候,就要用到润胀复形的修复手段,将化学药剂渗入纤维素中产生溶胀,把坍缩的竹材细胞腔撑开,其原理,是将皱缩的过程反过来。荆州文物保护中心等机构,曾利用槐定碱润胀复形法对张家山西汉干缩竹简、天星观战国干缩竹简、海昏侯汉墓干缩竹简进行润胀复形,整体复形率达95%以上。更重要的是,在复形过程中,字迹未发生脱落现象。

简牍文物即使经历剥取、清洗、脱色、脱水、复形等一系列修复手段后,也不是从此高枕无忧。作为一种有机质文物,简牍出土后如果保管不佳,很容易受到细菌等微生物及虫类侵蚀,发生多种病害。生物引起的病害类型主要包括白腐、褐腐、软腐、黏液侵害、蚀斑病、霉斑、虫害等等。

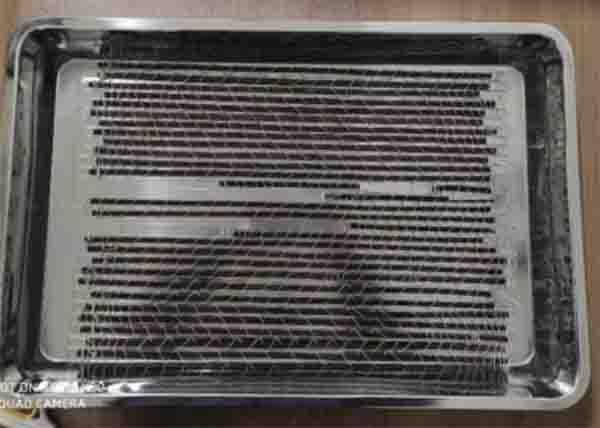

观察饱水竹简的保存状况,主要是看浸泡的溶液有无变质和发浑,或者竹简的颜色、表面有无异常变化等情况。一旦发现绑夹竹简的玻璃损伤、划破塑料薄膜,必须及时更换。1999年9月13日,走马楼简牍库房保管人员例行检查,查看到编号为14-15-18的盆内时,发现水质有些浑浊发黄,简表面上有很小的黄色圆点,其它的盆内也相继出现异样的小白点,这些病害来势凶猛,发展迅速。

保管人员根据发生病害的竹简所呈现的性状特点,暂时定名“竹简蚀斑病”。他们与北京大学文博学院的专家取得联系后,立即采取措施,使用75%浓度的乙醇溶液来浸泡感染竹简,及时控制住病情。后来又改用霉敌按0.05%比例配制药液来浸泡竹简,暂定周期为4-6个月更换一次药水同,同样用塑料袋密封好。

此后,通过菌种分离培养、病原菌反接实验,研究人员确认,细菌是竹简致病的主要因素,抑制该细菌的生长就能够阻止蚀斑病的发展,而复方新洁尔灭溶液就有很好的抑制作用。通过仔细全面检查,所有竹简在此后保管过程,一切正常。

对于修复完成的简牍文物,保藏环境尤为重要。长沙简牍博物馆是国内首座集简牍收藏、保护、整理、研究和陈列展示于一体的现代化专题博物馆,藏品主要为长沙走马楼出土的10万余枚三国孙吴时期简牍和2000余枚西汉时期简牍。2007年,这些简牍正式入驻博物馆的现代化地下文物库房。这里温度全年保持在16-24度,相对湿度在45%-55%之间。配备有害气体净化过滤等设备。

出土简牍历经千年洗礼,难免字迹不清,从前靠研究人员肉眼鉴定,鉴别难度非常大。近几十年,随着数码相机和红外成像设备不断改进和推广,影像拍摄技术也得到长足发展,很多研究机构购置了红外扫描仪或红外相机,红外设备在简牍图像获取中得到越来越普遍的应用。现在,对简牍墨迹的识别和提取,一般采用红外、多光谱成像技术。

竹木简牍胎体与墨迹对红外光的吸收程度不同,当红外光照射到简牍上,墨迹和简牍胎体的色彩对比会比在可见光条件下更加强烈,以往正常摄影无法清晰显现或肉眼观察不到的信息,如今都显露无遗。用专用的相机或扫描仪将扩大色彩对比度的图像记录下来,就得到了文物的红外照片。

红外数字相机可以透视渗入简牍内部的墨迹,在表面字迹模糊、脱落之处,能帮助研究者看清原有笔画。多光谱成像技术是成像技术与光谱技术的结合,获取的是“图谱合一”的光谱图像数据,可以穿透简牍表面污渍、氧化层等干扰因素,清晰地呈现出简牍原本的字迹和纹理。多光谱成像技术在古代壁画、书画等文物保护中已经有较多应用,在简牍图像信息采集中虽有使用,但还有待进一步推广。