蔡伦并非造纸第一人

范晔在《后汉书》中说:“伦乃造意,用树肤、麻头及敞布、鱼网以为纸……故后人咸称蔡侯纸。“自此,蔡侯与造纸术便深深绑定在一起。但随着人们认知的不断进化,开始探讨蔡侯纸与造纸术的关系。至唐张怀?《负暄野录》,已经有”盖纸旧亦有之,特蔡伦善造尔,非创也“的声音,认为在蔡伦前已有纸张存在,蔡伦完成了技术层面的改进,使得更高品质的纸张得以出现。

这种解释,也在20世纪中叶一批纸类考古发掘出现后,更加经得起推敲。1949年后,我国先后在陕西、新疆、甘肃等地多次发现古纸:西安“灞桥纸“、居延金关纸、扶风中颜纸、天水放马滩纸地图、敦煌悬泉纸等等。

伴随这些“西汉纸“残片的出土,以及古人已有认知,渐渐分化出三种观点。第一种,认为蔡伦于公元105年发明纸;第二种,认为蔡侯纸并非首创,西汉已有含丝质纤维的”絮纸“;第三种,以现代考古为依据,提出西汉造纸说。不难理清的是,这三种观点,最大分歧就在于是否承认西汉纸。

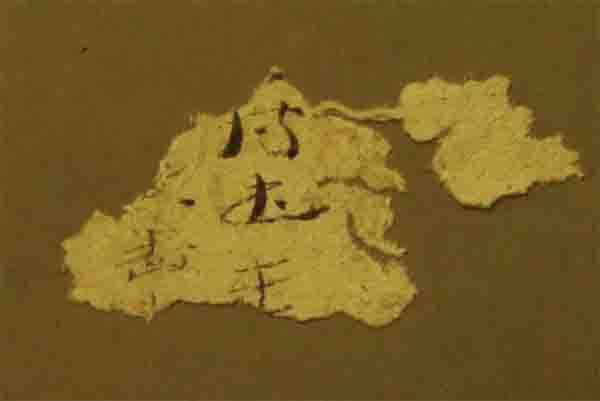

1986年6月,甘肃考古专家在天水市郊放马滩5号汉墓发掘出土一幅地图,纸质薄而软,受损成不规则碎片。地图出土时呈黄色,直面平整光滑,用细黑线条绘制山、河流、道路等图形。1989年5月,以潘吉星为代表的学者对放马滩纸做了反复分析化验,证明是质量较好的麻纸,又因其出土墓穴为文景时期(前176-前141),便将其鉴定为至今为止最古老的地图用纸。在造纸史上,则成为西汉已有麻纸的一大例证。

紧随其后,1990年10月至1992年12月,甘肃省文物考古研究所对甘肃敦煌甜水井附近的汉代悬泉置遗址进行全面清理发掘时,一批古纸的出现再度吸引学界目光。悬泉置遗址历经西汉、东汉,下限可至魏晋时期,前后延续近400年,是迄今我国发现最早的邮驿遗址。此次发掘,出土大量简帛文书文物,此外还有丝麻制品、家畜骨骼等,被评为1991年十大考古发现之一。

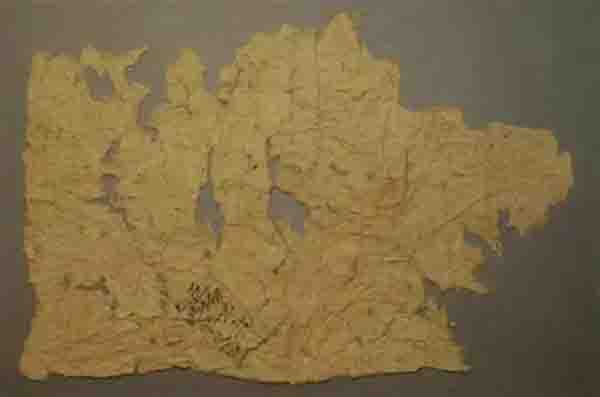

悬泉置遗址共出土纸张460余件,《甘肃敦煌汉代悬泉置遗址发掘简报》对这批古纸的形貌特征、时代、成分、用途等进行初步分析判断:“麻纸,460余件。根据颜色和质地可分为黑色厚、黑色薄、褐色厚、褐色薄、白色厚、白色薄、黄色厚、黄色薄8种。纸上写字者多为白色和黄色纸。

时代从武、昭帝始,经宣、元、成帝至东汉初及晋,沿用时间较长,并与简牍伴出,对研究纸的发展变化提供较多的实物资料。从残留在纸面上的残渣上,纸质主要用麻织物和很细的丝织物制作,用于书写文件、信件及包装物品,。用于书写者质细、光滑、较厚;用于包物者则很粗糙……

经过研究者进一步科学分析,其中表面粗糙、纤维不匀、无帘纹的纸张,应为“浇纸法”所成;少部分纸张较薄,有帘纹,纤维分布均匀,应为“抄纸法”制造,有些还加有淀粉和滑石粉之类的填料使纸面平滑便于书写。它们分列于不同层位,据学者分析,有一定深度的第3层和第4层均为未受干扰的西汉层,其中出土的纸也确定是西汉古纸。

更为难得的是,悬泉置出土10件纸文书中,有9件为汉纸,其中写有“细辛”“付子”等中药名的被认为是用来包裹物品的痕迹,而其他类似文书内容的遗迹,则说明少数纸张已经开始用来写字。这其中有字纸的比例极低,仅占2%-3%左右,同层出土含有大量信息的简牍都彼时书写材料的主流。这似乎也解释了西汉纸与造纸技术缺乏记载的原因。

在潘吉星等中国古代科技史大家的定义中,传统纸应为以植物纤维为主,经过机械、化学作用形成的片状物,从原料上看,相比蔡侯纸采用“树扶”渔网“等原材料,悬泉置乃至西北地区发掘出的大多数汉纸在原料上多采用麻布、麻绳等麻类植物纤维,纸面上肉眼可见未打散分离的麻布和麻绳残块,也是彼时纸张制作停留在”初级阶段“的证明。

但学者对样品进行分析后,观察到从悬泉置出土的这批古纸,已经呈现出从浇纸法逐渐发展为抄纸法的进步。从这个层面上说,悬泉置的发掘,突破了其作为西汉纸例证的简单意义,而是成为中国造纸术动态创新的一个缩影。