"汲冢竹书”

鲁壁藏书的发现引发长达千年的今古文之争,而历史上的第二次简牍宝藏大发现同样在学术界产生重要影响。这次大发现源于一次盗墓事件。西晋初年,一个叫不准的盗墓贼在汲郡(今河南省卫辉市境内)盗发一座古墓时意外发现大批散乱的先秦竹简。盗墓贼不懂古书珍贵,把五百多年前的竹简当火把用,等官府收缴时,古书已有部分被焚毁。

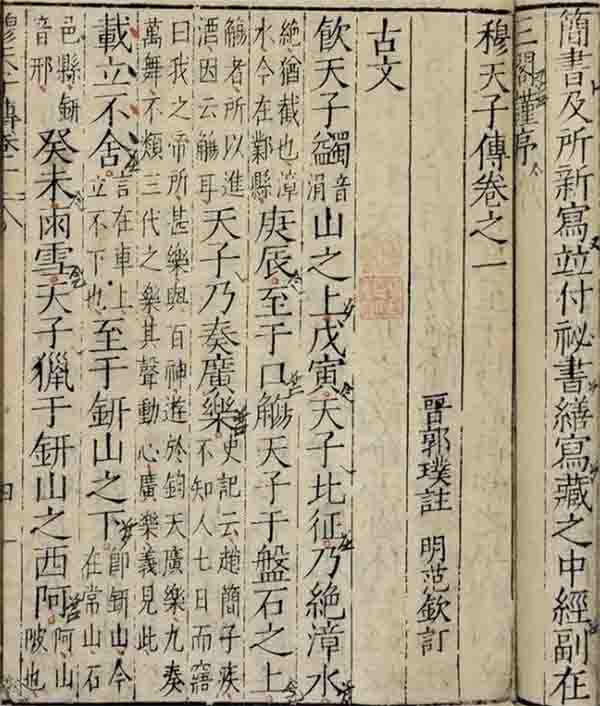

相这座被盗古墓的主人是战国时期魏国第四任国君魏襄王(前318-前296在位)。竹简经官府收缴后,由中书监荀勖和中书令和峤等人对残简进行初次整理。晋惠帝永平元年(291),时任秘书监的挚虞请时任秘书丞的古文字家卫恒考订这批古书。然而卫恒工作尚未完成便在政治斗争中遇害。此后,作为其好友的束?接替卫恒继续考证工作。束?共整理出十六部七十五卷,其包括《易经》《国语》《穆天子传》等。后人统称之为“汲冢竹书”。

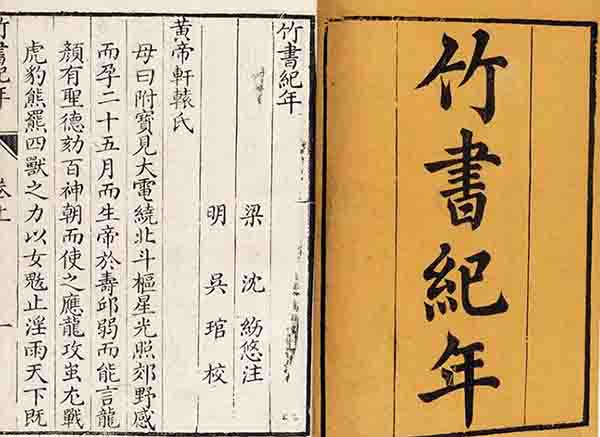

在这批发现出土文献中最为重要的一部书,无疑是《纪年》13篇。它按照王朝先后及君主的次序,记载夏、商、西周、春秋、战国的历史,其中西周记到周幽王为犬戎所灭,而春秋以记晋国为主,战国则以记魏国为主,直记到魏王(书中称为“今王”)二十年为止。后北魏郦道元作《水经注》引用时,因其用竹简写就,称之为《竹书纪年》

《竹书纪年》因魏襄王死时即作为殉葬品埋入地下,直至西晋时才重见天日,故躲过秦始皇焚书和汉儒篡改的厄运而遗存于后世。春秋战国时期,各国本来都有自己的史书,秦统一后,“烧天下诗书,诸侯史记尤甚”。至秦灭,先秦的编年史已基本上销毁殆尽。汉初,除鲁之《春秋》外,其他诸侯国的史书都难得一见。正因如此,《竹书纪年》作为战国时期魏国的编年史重现于世,极为珍贵。

由于先秦史书大多毁于秦火,司马迁写战国部分的主要参考资料是《秦记》,而《秦记》“不载日月,其文略不具“,对东方六国的记载尤为简略,因而《史记》写诸侯事迹包括《六国年表》,特别是记述各国国君的世次年数方面不免产生种种混乱和错误。如齐国的桓公陈午,《六国年表》说其在位6年,但《竹书纪年》却说有18年。根据金文陈侯午敦记载有陈午十四年事,可见《纪年》的说法是对的。

根据《竹书纪年》,魏惠王在位三十六年始称王改元,又十六年始卒。《史记》则错误地将魏惠王改元当作死亡,把魏惠王继位时间上挪了16年,又编造一个“魏哀王“出来。而根据《竹书纪年》,惠王生襄王,襄王生昭王,其间并无哀王一代。清代以来,许多学者已经从事这方面的考订。陈梦家的《六国纪年》是根据《竹书纪年》系统考订战国年代的专著。杨宽《战国史》一书所附《战国大事年表中有关年代的考订》更是利用《纪年》等材料考证战国史事年代的代表作。

不过,最为人们津津乐道的是《竹书纪年》记述的一些史实与正史记载不同,堪称“暗黑版上古史”。据《史记》等史料,尧、舜、禹之间的统治权传承采取的是禅让制,这三位都是非常贤明的君主。但《竹书纪年》对这段历史的记载却完全不同。舜以尧失德为名把他囚禁起来,并夺了他的帝位。不仅如此,舜还阻止尧的长子丹朱,使他们不能父子想见。

《竹书纪年》还记载“益干启位,启杀之”。大禹去世后,益继承王位,却被启杀害,否定了伯益在位日浅,功业不彰,诸侯拥戴有贤能的大禹之子启为帝之说。此外,《竹书纪年》对《史记》中中华第一贤相伊尹也有截然相反的记载。在其记载中,伊尹并不是什么忠臣,而是篡权夺位的权臣。伊尹放逐了商王太甲,自立为王。7年后,太甲潜回杀掉篡位的伊尹。