不一样的《论语》

谁能想到生活在21世纪的我们,竟然还能看见《论语》的“更新”。2016年3月2日,备受学者关注的南昌西汉大墓墓主身份终于被公布,专家组在首都博物馆举行“南昌汉代海昏侯国考古成果”新闻发布会,确认墓主为“汉废帝”刘贺的消息传出,迅速引发各界广泛关注。

毕竟,这座汉墓是中国迄今为止保存最好、结构最完整、功能布局最清晰、拥有最完备祭祀体系的西汉列侯墓园,不仅规模大,且陪葬品丰富,超过10000件(套)各类珍贵文物在此出土。墓主刘贺生前也创下过“之最”记录,他是西汉历史上在位时间最短的皇帝,即位27天就被废掉。

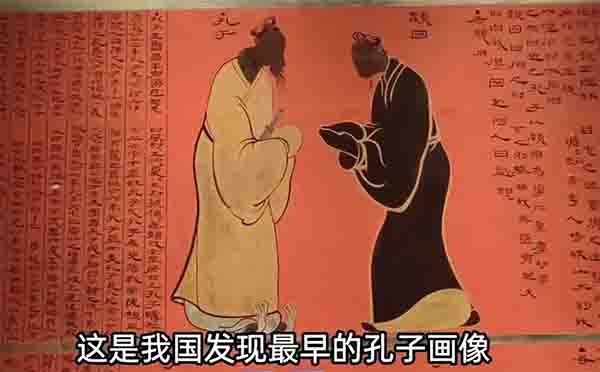

不过,在史书记载里如此离经叛道的刘贺,陪葬品除了各种金器、玉器、漆木器外,还有大量圣贤书—这里出土约5000枚简牍,占比最大的一部分是儒家经典及其训传,不仅有著名的《论语》,我们还能在一件名为“孔子徒人图漆衣镜”上,一睹迄今为止最早的孔子画像。而且,海昏侯墓里的简本《论语》有一些新内容,恰恰是今本《论语》没有的。

《论语》是孔子的弟子及再传弟子记录孔子及其弟子言行而编成的语录文集,成书时间在战国前期。这部经典以语录体为主,叙事体系为辅,全书共20篇492章,集中体现了孔子及儒家学派的政治主张、伦理思想、道德观念、教育原则等。而且,它从结集伊始就具有权威地位,形态较为稳定,虽然存在不同版本,但整体上存在一致性。

《论语》因言辞简易,容易理解,很快得到广泛传播,成为士族教育的启蒙读物。可也正因为《论语》的语录体,只有对话,而对说话语境、背景缺乏记载,造成原单意和所表达的思想内容不易把握的问题,以至于几千年来对孔夫子语录的解释之作汗牛充栋,却众说纷纭,莫衷一是,难于抉择。

汉朝人的苦恼比后世还要多一项,就是《论语》版本差异问题。据《汉书 艺文志》记载,汉代《论语》的若干版本中,有三个版本具有代表性,即《古论语》《齐论语》和《鲁论语》。三个版本最明显的区别是篇章数目,用古文字书写的《古论语》为21篇;在齐国旧地流传的《齐论语》为22篇,比今本《论语》多了《问王》和《智道》两篇;在鲁国旧地流传的《鲁论语》20篇,与今本数目一样。

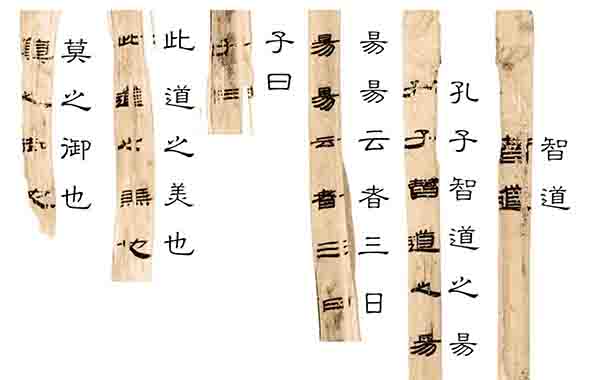

海昏侯墓出土的《论语》与今本最大的区别,就是发现了失传已久的《论语 智道》篇,结合文献记载,初步断定这次考古发现的简本《论语》应是《齐论语》版本。《齐论语》于汉魏之际佚失。但今天的考古成果却让它有了重见天日的可能。

从西汉至东汉,传承《论语》的学者相沿不绝。而今本《论语》,也是儒学兴盛的两汉时期,尤其在西汉张禹、东汉郑玄先后两次校订后形成。那么迄今为止,我国考古成果里发现最早《论语》文本是什么?主流观点认为,现藏安徽大学的战国竹简《仲尼曰》很可能就是《论语》的早期本文。

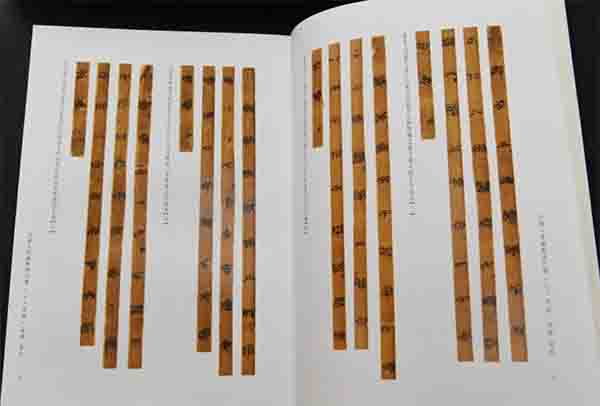

这批竹简出现于2013年,安徽大学在修建新校区时,意外发现一批简牍,经研究发现竹简时间为战国早中期,异常珍贵,因是在安徽大学新校区发现,被命名为“安大简”。这批竹简数量较多、保存良好,其中《仲尼曰》对于孔子思想和《论语》文本的形成研究有重大价值。

“安大简”简文内容是孔子语录,共25条,其中见于今本《论语》的有8条,另有一些简文与《札记》《大戴礼记》《孔丛子》等传世文献相对应,但文字不尽相同。正是这些差别,能看出后世修订文本时对孔子思想的着重点,较典型的一例是简文里孔子对颜回安贫乐道生活的评述。

先看今本《论语 雍也》记载:子曰:“贤哉回也!一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉回也!”再看安大简《仲尼曰》记载:仲尼曰:“一箪食,一勺浆,人不胜其忧,已不胜其乐,吾不如回也。”

对比今本和安大简本,主要区别有三:其一,生活俭朴程度不同。简本载“一勺浆”,今本为“一瓢钦”,显然白水比汤更简朴,而且今本还加上“在陋巷”(简本无),进一步突出颜回清贫生活。第二,颜回生活态度不同。今本是“回也不改其乐”,简本为“己不胜其乐”,前者是不改变自己快乐,重在坚守精神世界。后者则不能承受别人的快乐,更多体现的是对别人价值观的不认同。

第三,孔子的态度不同。今本以“贤哉回也”开头和结尾,形成首尾呼应的修辞结构,强调孔夫子对颜回的赞美。安大间《仲尼曰》则直接以“仲尼曰”起首,结尾为“吾不如回也”,未重复“贤哉回也”,孔子显得更谦逊。对比下来,简本言语较自然,更像是孔夫子看见颜回生活态度后,发自内心的赞赏和感叹。今本明显有后世儒者润色的痕迹,多了一些教化用意。颜回虽然高尚,但已是被尊为至人的孔子怎么能自叹不如呢?所以“吾不如回也”被删去,不见于后世版本。

《仲尼曰》与今本《论语》另一个备受关注的地方在于它对儒家“慎独”精神的阐释。传统注解是将慎独认为是指独处时谨慎不苟。但20世纪以来考古发现的文献里也出现其他解释,如马王堆帛书《五行》等西汉早期文献强调“慎独”是对内在意念的专注,故而有学者认为意念专注可能才是“慎独”原意。

但安大简的出现让这种争论再度反转,《仲尼曰》简文记载“君子所慎,必在人之所不闻与人之所不见”。明确将“慎独”定义为独处时的谨慎,与《中庸》郑玄注的传统解释一致。这些内容,是研究战国中期至西汉初期“慎独”等概念在儒家思想中演变的一手资料。