竹简里的“老子”

在太史公心目中,老子堪与孔子齐名。可惜,对于这样一位伟大的古代哲学家、思想家的生平,人们知道的却极其有限,甚至老子是春秋末年人还是战国时人,到底姓甚名谁都有许多不同的意见。按《史记》说法,老子姓李,名耳。太史公同样提到,孔子“将问礼于老子”,据此推测其生活年代稍早于孔子,或与孔子是同时代人。

老子做过周代的史官。春秋晚期,到周悼王、周敬王在位时,周天子的地位一落千丈。老子对这样的混乱情况彻底失望,“见周之衰,乃遂去”。途经函谷关时,在守关令尹喜的要求之下,“乃著书上下篇,言道德之意五千余言而去,莫知其所终”。《史记》提到的老子著“道德之意五千余言”,就是《道德经》(或称《老子》),而老子也因此成为道家学派的创始人—后来道教兴起后,更是奉其为开山祖师“太上老君”。

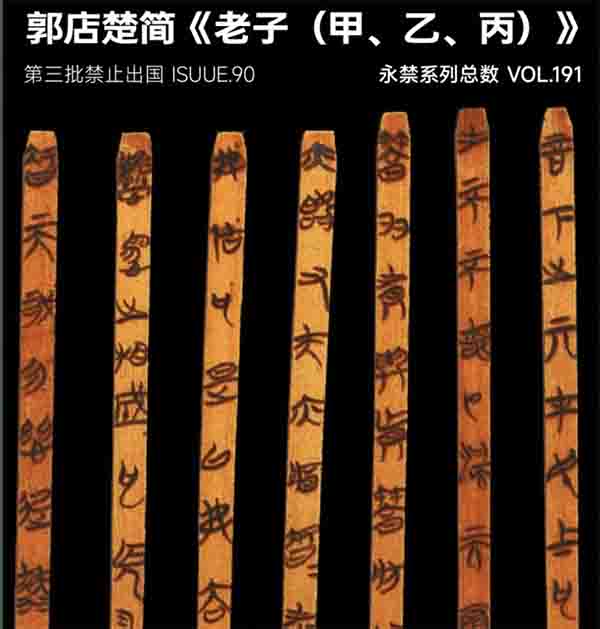

为迎合后世政治或宗教需要,《老子》的传世文本在传承过程中有过多少改动?在很长时间里是个未知数。好在20世纪后期,考古界先后有了两个重大发现。先是1973年,湖南长沙马王堆汉墓出土了两种帛书本的《老子》。20年后,湖北荆门郭店楚墓被发现,其中一号墓下葬年代当在公元前4世纪中期至前3世纪初,其墓主人可能是楚国太子的老师。

正是在此墓里出土了简本《老子》,这比马王堆帛书本《老子》还要早一百二三十年。再根据抄写年代必定早于墓葬年代推论,简本《老子》的传抄约在战国中期或更早的时候。这反过来也验证了老子出函谷关时写就“五千余言”的说法有着相当的可信度。

但这样一来,《老子》就出现了数个版本。传世的文献本与马王堆帛书本在内容上基本相同,仅有某些篇目在排列顺序上有所不同,如文献本是《道经》在前,《德经》在后,而马王堆的帛书本则是《德经》在前,《道经》在后,次序正好相反。

情况最复杂的就是郭店简牍本。楚简《老子》不是统一整体,而是由三种形式不同的竹简组成。经过整理,学者将简本分为甲乙丙三组。《老子甲》篇可能是最早出现的,共由五个编连完整的单位组成,对应于传世本《老子》章次的数量不等。本篇以道为核心,建构了宇宙生成论,并将其最终落实到解决人类的社会问题。

《老子乙》共由三个编连完整的单位组成,对应于传世本《老子》章次数量同样不等。本篇针对士民对于道论的态度,强调修身,从而进入“无为而无不为”的境界。至于《老子丙》篇可能形成于战国中期,或许是楚简《老子》中最晚的一种,与《老子乙》具有相同的思想渊源。其内容一是对道进行描述,二是呼唤出现最好的统治者,三是对战争持反对态度,四是推崇圣人。

值得注意的是,郭店楚简《老子》还有些与后世不太一样的地方。比方说,在郭店简中,是完全不分道经和德经的。如果把郭店简《老子》按传世本《老子》内容的顺序对应,会发现竹简的内容顺序被完全打乱,由此推测,《老子》在最初时应该是不分章节的。《老子》分德经和道经是在传世过程中,有人专门进行了系统的整理。

古老的郭店楚简受到自然环境的侵蚀,加上盗墓者的破坏,竹简保存很不完整。更有一些竹简可能被历代盗墓者偷走或损坏。因为郭店简文字内容不足(只有传世本的五分之二左右),恐怕尚不能完全反映早期《老子》的原貌。