寻周记—文脉华章(下)

册命制度是周代礼乐制度的重要组成部分,通过册命,可以明确官员的政治义务。册名仪式上王的训诰,会成为官员践行的准则。西周册命类青铜器铭文的巅峰之作是毛公鼎铭文,其字数接近500字,不仅是目前已知中国古代青铜器中最长的铭文,也是世界范围内古代金属铭文字数之最。

而要论世系类铭文,则当推陕西眉县杨家村窖藏出土的?盘铭文,约360字,记载了单氏家族8代人辅佐西周12位王征战、理政、管制林泽等历史,印证了《史记 周本纪》中所记载的西周诸王名号。

随着西周铸铭风尚的兴起和发展,铭文内容涉及西周社会生活的方方面面,构成了洋洋大观的“青铜史书”,是人类青铜时代的文化瑰宝。

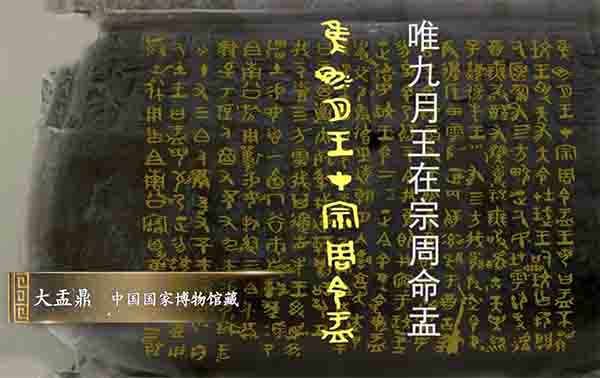

而在同一时期,周人还在创作整理另一部旷世之作《尚书》。 那么,《尚书》的编撰体现了什么样的目的,贯穿着什么样的思想呢?这件雄伟华丽的青铜器名曰“大盂鼎”,由西周康王时期贵族“盂”所铸造。鼎上铭文291字,叙述了周康王对“盂”的册命。

周康王是西周第三代君主,在位期间国力强盛,社会安定,但是铭文却透露出周康王强烈的忧患意识,他殷殷告诫“盂”:“命令你盂,辅助荣,敬德,勤勉地朝夕进谏,享有为王奔走服务的权力,敬畏天威。

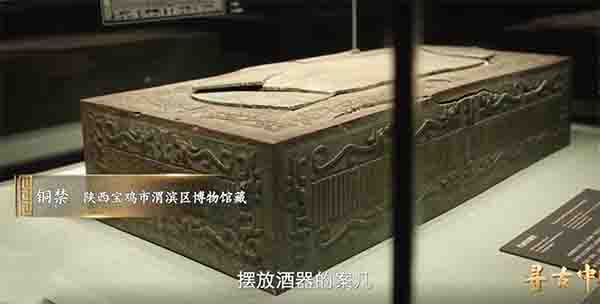

这件青铜器名为“禁“,2012年出土于陕西宝鸡石鼓山墓地,是西周贵族祭祀宴飨时摆放酒器的案几,摆放酒器的案几为何被称为“禁”?东汉经学大师郑玄对此解释为,“名之为禁者,因为酒戒也”。在大盂鼎铭文中,周康王如此训诫盂,殷商之所以失掉天命,是因为从边远的诸侯到朝廷的各级官吏都缠绵于酒,故丧失了民心。

这体现了周人对大邑商一触即溃之原因的认识。因此,西周建立之初,就发动了轰轰烈烈的“禁酒”行动,《尚书 酒诰》,即为当时周公颁布的禁酒令,明确指出大小官员只有在祭祀时才可以饮酒,并且要注意德行,不能喝醉。对于聚众滥饮的人,周公的手段也十分强硬--“予其杀”。

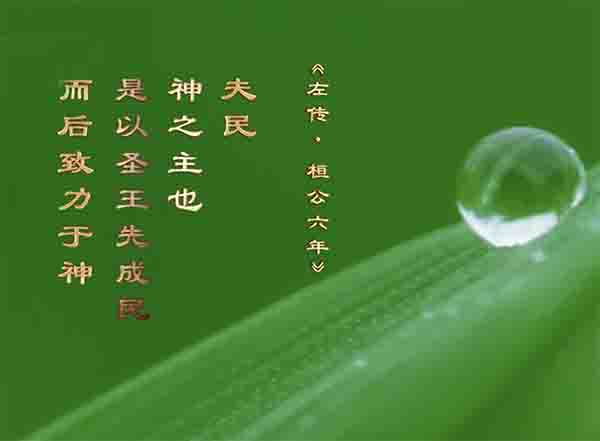

商周政权更迭带给周人的震撼是巨大的,尽管他们是胜利者,但内心深处充满了忧虑。如何以殷为鉴,如何永久地保有天命,周人沉重的思考,淬炼出了一种全新的天命观。左丘明所著的《左传 桓公六年》中更进一步写道,“夫民,神之主也,是以圣王先成民,而后致力于神”,意思是,民是神的主人,因此圣王应先团结百姓,而后才致力于神明。

“民为邦本,本固邦宁”“敬天保民”“以殷为鉴”,是周人思想意识的底色,不仅在《尚书》的字里行间有迹可循,在青铜器铭文中同样清晰可辨。铸造于西周中期的遂公须,其铭文总共98字,“德”字出现了六次,论述了人间一切活动的初衷,都是为了明德。

遂公须铭文中的六个“德”字与我们今天所熟悉的“德”字比较接近,都有“心”字,而这种带心的“德”字较早出现在西周初年的青铜器“和尊”上。甲骨文的“德”字是由四通的道路、眼睛和直线组成,代表看见了就直着走过去,有“得到”之意。而“和尊”铭文中的“德”增加了“心”字底,这一变化表明周王朝在治理国家时不仅强调“德”,更强调“心德”,即内心的道德和修养。

《尚书》中满篇的“德”字,印证了和尊心“德”的思想根源,奠定了后世以民为本,敬天保民,以德治国,崇德尚德的天下观、社会观和道德观。而强烈的历史忧患意识也是周人对中华文化思想的重要贡献。唯其居安思危,中华民族才得以穿越历史的惊涛骇浪,始终屹立,绵延至今。

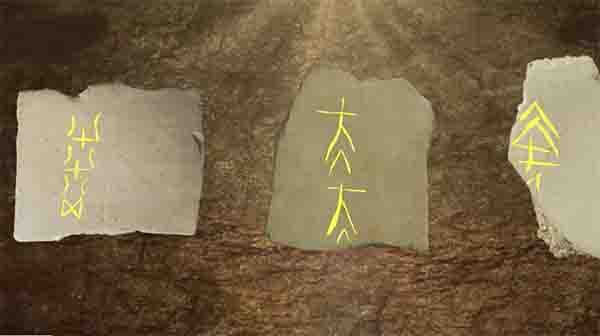

1976年,考古学家在对陕西岐山凤雏甲组建筑基址的发掘中,发现了卜用甲骨17000多片,其中几片甲骨上有一些奇怪的符号,当时还不知道它们的含义。 1978年12月,在一次学术讨论会上,古文字学家张正?提出了一个石破天惊的观点,这些“奇字“是用数字表示的易卦符号。

对于《周易》中阳爻和阴爻符号的来历,学者们曾经提出多种看法,但未形成一致意见。张正?最重要的发现是将这些奇字符号断定为数字或筮数,而且将他们和阴阳爻符号建立了联系。

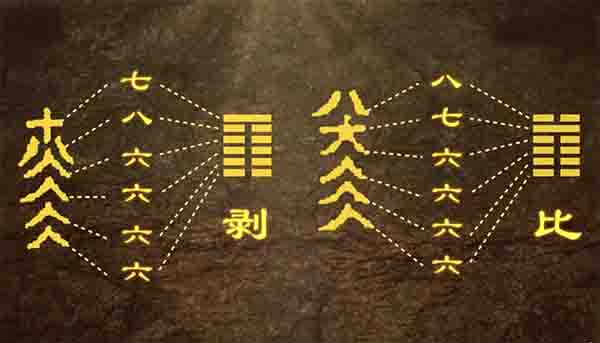

对照甲骨文和金文的数字写法,我们可以把中方鼎上的奇字翻译成数字,然后基数归于阳爻,偶数归于阴爻,那么中方鼎上的第一串奇字,其实是一个《周易》的“剥卦“;同样操作,可以解出另一个奇字,对应《周易》的”比卦“。随着马王堆帛书、清华简、上博简等文献的出土,数字化演变成阴阳爻的过程也逐渐被揭示出来,多数学者基本认同了《周易》卦爻画是来自于数字卦的观点。

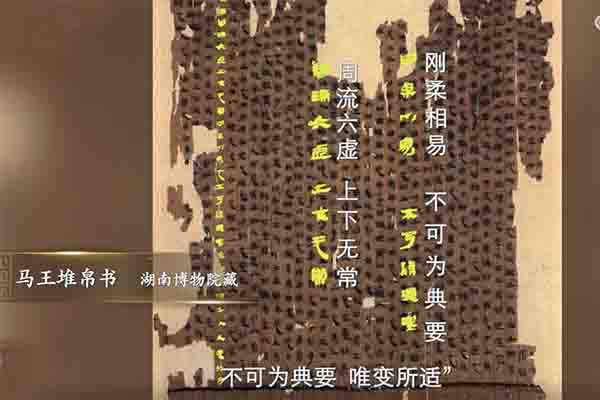

《周易》原本是一部占筮之书。经过孔子等人的悉心整理和阐释,其所包含的哲思逐渐凸显出来。《周易 系辞传》中说,“易穷则变,变则通,通则久”,“为道也屡签,变动不居,周流六虚,上下无常,刚柔相易,不可为典要,唯变所示适”。意思是世界不断变化、转化,永不静止。

对于这样一个变动不已的宇宙,人不可以定立死板的公式去对待它,一切必须随变化而适应。《周易》为中华文明确立了这样的宇宙观:整个世界都处于永恒的生发和转化之中,而这种宇宙观也为“自强不息”的中华文化精神提供了世界观的基础。

在《周易》的观念里,天与人是统一的整体,观察天地运行的规律,以明察四季的变化,观察人世的伦常规律,以教化成就天下的人。宇宙运行的规律,天下治理的道理,《诗经》,《尚书》,《周易》,金文,用不同的表达方式探索着同样的主题。周人的思考方式与给出的答案奠定了中华文化“文以化人)的基本特征,闪耀着那个时代璀璨的思想光芒。

金石竹帛,皆为华章,礼韵乐风,文脉绵长。考古,是触摸历史的方式,更是赓续文明的征程。人们对西周的认识正随着考古发现不断刷新,不断丰富,周人的迁徙与奋斗,思索与理想,他们的制礼作乐,分封建邦,他们的崇德尚文,述史作典,他们的城市与建筑,他们的组佩与编钟,甚至他们的面目与情感,都日益鲜活立体地呈现在后人眼前。