寻周记—铭史青铜(下)

然而,这种家国一体的政治理想很快在现实中遭遇严峻挑战。“禽”青铜簋铭文中反映了西周初年发生的一场战事。武王灭商后不久,殷商移民联合受封在东方的管叔、蔡叔、霍叔等西周贵族发动叛乱,战火从朝歌蔓延至东部腹地。

这场被史书记载为“三监之乱”的动荡,几乎撼动了新政权的根基。平息旧势力反叛、妥善安置商人,成为西周巩固统治的一次严峻考验。2024年,北京琉璃河考古队发掘了一处西周平民家族墓地。随葬的狗与鬲,是典型的商文化特征,结合墓葬形式与陶片风格,考古学者有了进一步判断。

“三监之乱”平定后,为化解殷商势力残余,周王分封殷商贵族微子于宋国,重用殷移民中的贵族与旧臣,并将大批殷商平民按族群拆散迁徙,安置至各个封国之中。在北京大学考古文博学院,研究者通过体质人类学与古基因检测分析技术,对40多套殷移民遗骨进行了更深入的研究。

这条看似微小的血缘链条隐藏着周人治理殷移民的一套深层秩序。拆散旧族群,重建血缘秩序,将殷移民与土著共同纳入以男性血统为核心的宗法体系 。一个松散但有序的家国共同体正是在这样的制度安排下逐步成型。而更大的考验来自边疆。

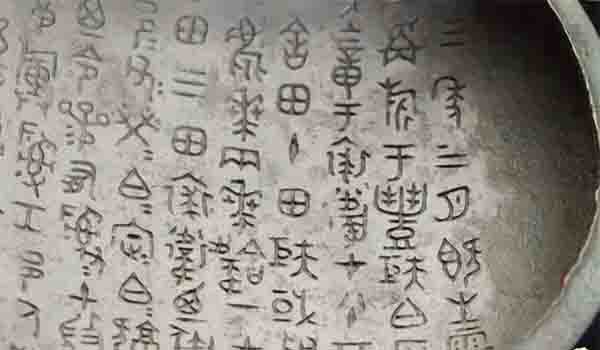

这组出土于山西曲沃的晋侯苏钟铭文记载,西周厉王33年,一位名叫苏的晋国国君率军参加周厉王亲自指挥的讨伐东夷的战争。更多青铜器的铭文显示,猃狁、鬼方、荆楚,淮夷等部族对西周构成了长期的军事威胁,几乎没有哪位诸王不曾下诏征伐。

战争的命令出自周王,诸侯奉命征战,如此庞大而高效的军事系统,背后依托的是稳定而强大的财政与物资保障,周王又是如何掌握国家经济命脉的呢?周原作为周人起源地,西周王朝的政治中枢之一,出土了大量青铜重器,成为研究西周经济制度的重要实证。这件青铜舆鼎1972年出土于陕西周原杨家村遗址,它的铭文显示,某年八月初,身为王后的王姜将原本赐予他人的土地收回,并转赐给舆,这段记载呈现了西周初期土地制度的核心。

在以农业为本的西周社会,土地不仅是经济命脉,更是权力的载体。文献记载,周人将土地按“井”字形划分,形成井田制的基本单元,农户必须先服国家之役,方可自耕自食。这种公与私田并存的制度,使国家对土地的掌控,深入田间地头。

青铜器的铭文留下了西周土地管理的实物记录。1975年,陕西岐山董家村出土了一批青铜器,其中四件的铭文内容相互关联,记录了西周中期裘卫家族与另一贵族之间围绕田地权属所进行的交换之事,成为研究西周土地流转与管理制度的重要实证。

西周初期舆鼎的授地赐土,中期裘卫四器记录的土地偿付,共同印证了一个核心理念,王有其土,恩赐有据。而支撑这一切的制度根基是西周宏观的土地管辖体系:王畿与封国。王畿是周王直接掌控的核心区域,文献中虽称“广袤千里”,却始终语焉不详。

作为西周国家机器的中枢,王畿内不设诸侯,而由王室直接处置,是王权最直接的体现,在王畿内部,为了奖赏功臣、稳定秩序,周王将部分土地划拨给大夫管理,形成了“采邑制度“。江苏镇江大港镇出土的宜侯?簋显示,周王册封诸侯时也会奖励土地作为贡献与忠诚的回报。

从王畿的疆界到采邑的职责,西周以土地为支点,建立起一整套条理清晰、层级分明的管理体系,实现了对广袤国土的有效统筹。2003年,陕西眉县杨家村第五次发现青铜窖藏,其中一件?盘,铭文详实,内容丰富,具有重要的史料价值。

《春秋公羊传 隐公元年》记载,“立嫡以长不以贤,立子以贵不宜长“。周人建立了以嫡长继承为核心的宗法体系,使王统与族统得以世代相承。?盘铭文,详尽记述了?所在单氏家族因功受封,世代承袭的过程。它记录的不仅是一个贵族家族的历史轨迹,也是宗法继承体系在地方治理中的实际运作。

3000年前,周人将制度与权力,血统与秩序铭刻在一件件青铜器上,这些铭文汇聚成一部铭铸在金属上的制度史书,一幅由宗法与礼制绘就的治理蓝图。这些金文中蕴含的政治智慧,构筑起此后数千年中华文明的根系与骨架,这正是西周的核心理念,家国同构,政族合一。