寻周记—礼乐煌煌(上)

这件青铜器叫?簋,它的高度达到了59厘米,质量有59千克,是目前所见最大的一件青铜簋。簋属于食器,?簋属于西周第十代君主周厉王“?”。礼之所存,器以显之,3000多年前,周人真的是按照周礼规定生活的吗?那个让孔子向往的礼乐时代究竟是什么样的呢?

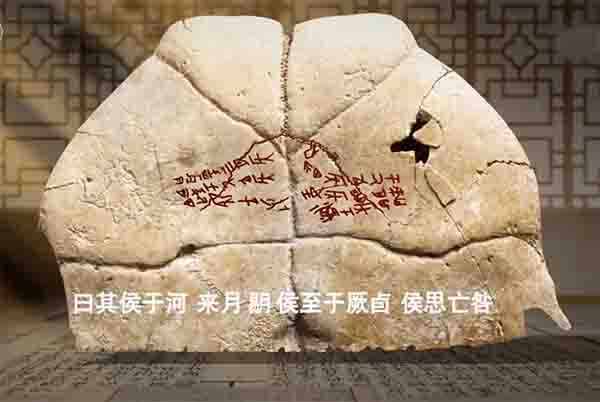

陕西岐山,西周文明的重要源头。2004年,中原考古队在岐山南麓周公庙遗址附近发掘出一处震动学界的大型墓地,19座大型墓葬中有10座四墓道大墓,考古中极为罕见。在墓葬群不远处的周公庙,考古队发现了数千片甲骨,为这场身份追踪提供了关键线索。

几片甲骨上清晰刻着“周公”二字。周公名旦,是周文王之子,武王之弟,古代典籍《尚书大传》记载,武王早逝后,周公辅佐年幼的成王,“一年救乱,二年克殷,三年践奄,四年建侯卫,五年营成周,六年治礼作乐,七年致政成王。”

他是西周典章制度的主要创始者。周公明德慎罚,以“礼”治国,对后世产生了深远影响。结合大墓、城墙、建筑基址的空间分布和出土文物情况,这里可能是周公的采邑。为了进一步了解西周礼乐制度的实际运作,从2013年起,考古队把视野从周公庙扩展到了整个中原地区。

这个排水管道,属于一个古老的西周城池。从2020年发现城池以来,考古队陆续展开多处发掘,一批批与“城”相关的遗迹浮出地表,这座城市的空间格局愈发清晰。2024年工程遗址与道路的发现成为阶段性进展,他们不仅印证了宫城的核心地位,也为整座城池的礼制布局拼出关键部分,更重要的证据来自宫城中出土的甲骨。

这座宫城,既是城市的重要建筑群,也是权力的运作中枢,属于统摄诸侯、治理天下的西周王室 。 宫城、小城与大城三重城垣,分属不同历史时期,小城与宫城始建于商周之际,大城则建于西周晚期,在西周晚期,三城共存,等级分明,礼制井然,构成完整的都邑形制。

随着发掘工作的推进,城市的功能分区渐渐展现出来。北部是宫殿区,铜器窖藏的周边分布着贵族官署与宅邸,城郊则布局着大型铸铜、制骨、制玉等手工业作坊,不同的功能区域有序划分,体现出西周人在城市建设中对社会功能与秩序管理的高度规划意识。

《周礼》中曾描绘理想城制的格局,宗庙、社稷、宫室、市井分设,街道井然有序,体现出礼制秩序与政治等级的深层组织理念。仅从中原遗址已考古发掘的区域看,礼制化布局的实践清晰可见。

制度的刻度,也反映到了城门之上。宫城的东南门遗址采用三进制门道设计,既是空间的递进,也是礼序的演绎。 从周原宫城到明清紫禁城,三进制城门成为华夏礼制空间的经典样式。在这座城市里,周人以礼制城,用空间建构起一整套社会等级秩序的模型,深刻影响了后世王朝的都城礼制体系。

然而,这套制度的影响并不止于城市空间。山西曲沃、翼城之间的曲村-天马遗址,晋国的贵族墓地,悄然封存着西周礼制变迁的历史。1992年春,考古队在这里发掘出一座西周大型墓葬,尘封3000年的礼仪世界由此再度开启。

斜坡墓道是诸侯级以上贵族才能享用的礼制的载体,因为出土遗物零散,墓主身份一度无法确认。直到同年夏天,一件有“晋侯”字样的小鼎的出土提供了关键线索。 综合墓葬规模及铜器铭文信息,北京大学教授邹恒先生确认,这里安葬的是晋国第八代国君晋侯苏。

随着墓主人身份的明确,晋侯家族墓地的整体布局也逐渐清晰。9组19座大型墓葬及附属车马坑,勾勒出一个延续200余年的贵族家族墓地。 墓葬形制的演变,记录着礼制从初创到规范的历史轨迹,尽管不同时期存在差异,但等级秩序已开始稳步扎根。

这是目前已知西周时期规模最大的车马坑,车辆根据功能进行分区安置,体现出墓葬礼制的高度组织性。

而观察墓葬随葬的青铜礼器,礼制的演进轨迹更加具体地显现出来。 在西周初期晋侯燮父夫人墓中,共出土20多件鼎簋,形制、纹饰各不相同。 而到了西周晚期,晋侯苏墓中鼎器的排列开始趋于规范,对应周礼中的列鼎制度,“礼祭天子九鼎,诸侯七,卿大夫五,元士三”。

列鼎制度化,反映出周代礼器使用逐步趋向规范,这种形制的趋同或许与当时青铜资源的变化有关。 资源紧张与制度规范的交汇,推动了西周社会从初期的宽缓包容走向规则严整,等级秩序愈加严密有序。